Adattamento ai cambiamenti climatici: anatomia di un concetto

Cos’è l’adattamento ai cambiamenti climatici e perché è cosi importante parlarne?

Riflettere sulle nostre società durante la crisi climatica ci chiede di parlare di adattamento ai cambiamenti climatici. Quando sui nostri schermi vediamo l’acqua divorare le case e le strade, il vento strappare una ruota panoramica o il sole far diventare la terra dura come il cemento, dobbiamo iniziare a pensare che qualcosa possiamo fare per avere un futuro almeno diverso. Se ne parla troppo poco, eppure l’adattamento ai cambiamenti climatici è necessario per la tutela della vita e dei diritti.

La temperatura media globale continua ad aumentare, così come l’intensità e la frequenza degli eventi estremi. L’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura al di sotto di 1,5°C non è più raggiungibile e il futuro che si prospetta non è roseo. La Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), primo accordo giuridicamente vincolante sul clima adottato durante il Vertice della Terra del 1992, riconoscendo la necessità di riflettere su come prendersi cura dei diritti delle generazioni presenti e future, sull’adattamento ai cambiamenti climatici prevede l’obbligo per tutti gli Stati di formulare, attuare, pubblicare e aggiornare regolarmente programmi nazionali con le misure da adottare.

Tuttavia la scelta degli strumenti per il raggiungimento di questi obblighi è rimessa agli Stati attraverso le Conference of Parties (COP), per questo la COP 30 di Belem è una delle tappe fondamentali per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Perché è importante parlare di adattamento ai Cambiamenti climatici?

In maniera brutale: l’adattamento ai cambiamenti climatici è fondamentale perché la crisi climatica può acuire le fragilità economiche, sociali e politiche esistenti. Dai beni ambientali di carattere globale, come il clima, dipendono il benessere e il godimento dei diritti umani. Parlare di adattamento ai cambiamenti climatici in un certo senso significa provare a limitare le conseguenze della crisi climatica, una crisi senza confini, complessa, strutturale e profondamente diseguale con conseguenze sempre più gravi nel futuro.

Questa complessità, che assume caratteri spaziali e temporali, ci chiede di affrontare la crisi climatica coinvolgendo diversi punti di vista e prospettive ma anche di prenderci cura del futuro che verrà evidenziando dinamiche sociali, squilibri di potere, mancato accesso a risorse e diritti che possono determinare l’aumento delle disuguaglianze tra le generazioni presenti e nei confronti delle generazioni future, dato che ogni nostra decisione plasma il mondo in cui vivranno.

La differenza tra adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici

Nel dibattito della lotta ai cambiamenti climatici spesso l’ospite da “prima serata” è la mitigazione, ossia quelle azioni che intendono ridurre le fonti (sources) di rilascio o rafforzare e potenziare le fonti di assorbimento (sinks) dei gas serra (GHG).

In “seconda serata”, spesso trascurato, troviamo invece l’adattamento ai cambiamenti climatici per cui si intende il processo di adattamento al clima attuale o atteso e ai suoi impatti. Nelle comunità umane l’adattamento cerca di moderare o evitare i danni o di sfruttare le opportunità derivanti dai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda i sistemi naturali, invece, l’intervento umano può agevolare il loro adattamento.

Forse non è facile da intuire, ma la differenza tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici si può semplificare così: la mitigazione consiste in una serie di azioni che agiscono sulle cause dell’accelerazione dei cambiamenti climatici, mentre l’adattamento interviene sugli effetti per rispondere all’esigenza di compensare, prevenire, attutire o correggere gli impatti della crisi climatica con interventi pianificati a livello territoriale volti a rafforzare la resilienza del territorio e delle comunità. Concentrarsi solo sulla mitigazione o solo sull’adattamento ai cambiamenti climatici significherebbe trascurare una grossa parte delle soluzioni alla crisi climatica, per questo vanno intese come complementari.

Immagina di poter eliminare improvvisamente ogni fonte delle emissioni, nonostante ciò passerebbe un pò di tempo prima di tornare a una situazione accettabile. Secondo il Massachusetts Institute of Technology (MIT), in molti modelli utilizzati nelle simulazioni, la temperatura media globale smette di aumentare dopo un paio di decenni ma potrebbe raffreddarsi solo di mezzo grado entro la fine del secolo rimanendo comunque ancora di mezzo grado sopra i livelli di riferimento (senza contare gli effetti sugli oceani, gli ecosistemi e la biodiversità). Allo stesso modo le sole misure di adattamento non possono garantire sufficiente efficacia nel lungo periodo senza una concreta rimozione delle cause della crisi climatica. In uno scenario Business As Usual gli impatti diventerebbero sempre più forti fino ad arrivare a un punto di non ritorno dove le misure di adattamento sarebbero sostanzialmente inutili.

Eventi estremi e gestione del rischio da disastri

La crisi climatica è profondamente determinata da fattori sociali, economici e politici: dalla marginalità territoriale alla precarietà abitativa, dalla disabilità alla discriminazione razziale o di genere. Per questo occorre agire d’anticipo e usare la lente del rischio nella lettura dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi.

Gli eventi estremi possono essere definiti come eventi meteorologici rari per una determinata località e/o per un determinato periodo dell’anno, quindi che superano una soglia statistica per intensità o frequenza, o eventi che hanno generato danni importanti o vittime per una serie di combinazioni locali, generando così un disastro. Tra gli eventi estremi quindi possono essere presi in considerazione anche eventi che di per sé non sono meteorologici ma il cui aumento è attribuibile alla crisi climatica.

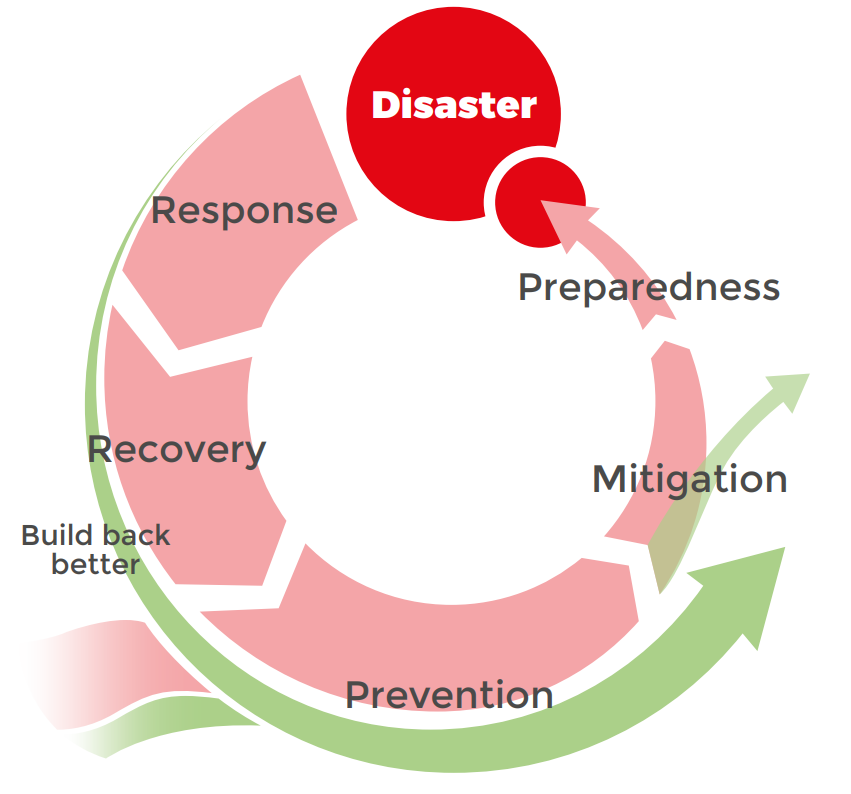

Il concetto di rischio può essere inteso come la combinazione tra pericolosità (P), esposizione (E) e condizioni di vulnerabilità (V) dei sistemi umani e naturali restituendo l'interconnessione tra gli impatti della crisi climatica sugli ecosistemi, sulla biodiversità e sui sistemi umani. Il cambiamento climatico deve essere dunque inserito nella circolarità del ciclo di gestione del rischio da disastro, dove le relazioni tra le diverse fasi impongono una logica di continuità tra prevenzione, mitigazione e preparazione e l’evento rappresenta il momento zero quale effetto della variabilità climatica.

Ciclo di gestione del rischio, artwork di Silva Ferretti tratto dalle Linee Guida per una politica nazionale sulla prevenzione e le ricostruzioni di Sicuriperdavvero

Come deve essere l’adattamento ai cambiamenti climatici

Le misure di adattamento ai cambiamenti climatici però non sono “neutre” e possono avere conseguenze indesiderate o effetti collaterali, causando più danni che benefici (in questo caso si parla di “maladattamento”). Ad esempio le difese costruite, come le dighe marittime, potrebbero proteggere le zone costiere nel breve termine e allo stesso tempo distruggere ecosistemi costieri come le barriere coralline. A lungo termine, potrebbe persino aumentare i rischi per le persone che vivono dietro di esse, poiché sempre più famiglie si trasferiscono in una zona che si ritiene sicura (sempre se questa diga non viene superata dall’acqua o distrutta).

In particolare se delle voci vengono escluse dai processi decisionali ci potrebbe essere il rischio di una violazione di diritti umani delle popolazioni che sono interessate dalla misura di adattamento ai cambiamenti climatici, come nel caso di comunità indigene che vengono sfollate o che vengono private della possibilità di rispettare le proprie tradizioni.

Per questi motivi è fondamentale chiedersi come deve essere attuato l’adattamento. Una buona misura di adattamento ai cambiamenti climatici, in generale, dovrebbe: 1. ridurre le condizioni di vulnerabilità e fragilità di comunità e territori; 2. aumentare la resilienza climatica, sociale e politica; 3. essere proattivo.

Riduzione delle condizioni di vulnerabilità e fragilità

Il concetto di vulnerabilità richiama l’insieme delle condizioni indotte da fattori o processi fisici, sociali, economici o ambientali che determinano la predisposizione di un individuo, una comunità o un sistema a essere esposti a rischi e pericoli, o a subire danni che non sono in grado di gestire per mancanza di adeguate conoscenze, competenze o risorse. Queste condizioni dovrebbero avere una natura temporanea, sia perché si tratta di condizioni che si sovrappongono e sommano che sono mutevoli in base al contesto esterno, sia perché possono essere prese in cura grazie l’attivazione di risorse individuali, collettive, interne ed esterne.

Analogamente i territori possono essere definiti “fragili” sulla base della propria predisposizione a subire danneggiamenti intesi come una rottura degli equilibri che possono determinare condizioni di instabilità. Fattori di fragilità possono essere le strutture di governance e infrastrutture deboli, un quadro di regole carenti, inadeguata sicurezza e protezione degli esseri viventi, gestione e manutenzione delle risorse e dei servizi insufficiente, reti sociali poco coese e un accesso iniquo al potere e all’esercizio dei diritti da parte delle persone.

Per questo le politiche e le misure di adattamento dovrebbero incidere positivamente sulle specificità dei territori e delle singole comunità interessate poiché è ormai chiaro come la crisi climatica sia una questione di impatti diseguali, condizioni e accesso alle risorse diverse e soluzioni appropriate che devono cogliere le specificità, con lo scopo di tutelare i diritti delle persone maggiormente a rischio come: comunità a basso reddito, persone anziane, bambine e bambini, persone con disabilità fisiche e/o con disabilità intellettive, persone senza fissa dimora, donne, popolazioni in aree rurali, persone con background migratorio e rifugiate (con o senza documenti legali), lavoratrici e lavoratori informali o precari o outdoor, oppure persone con disagio psichico o malattie mentali.

Aumento della resilienza climatica, sociale e politica

La parola “resilienza” non gode di una buona nomea perché in molti l’associano a dei brutti tatuaggi, eppure si tratta di una parola dal significato profondo. Per resilienza si intende la capacità delle persone, comunità e sistemi di riconoscere, prevenire e/o affrontare e trasformare le ingiuste e inique relazioni di potere che determinano la loro condizioni di vulnerabilità. In altre parole la resilienza climatica consiste nella capacità di adattarsi positivamente alle mutevoli circostanze e di mitigare, prepararsi e recuperarsi rapidamente da shock e stress da eventi estremi causati dai cambiamenti climatici in modo tale che il loro benessere e il godimento dei diritti umani siano tutelati.

L’attuale contesto globale e i tempi che corrono stanno svuotando dall’interno il potere delle democrazie contemporanee, tant’è che si parla di crisi della democrazia, e si sta assistendo a una progressiva riduzione degli spazi di partecipazione delle persone. In un periodo storico caratterizzato dalla “policrisi” e da un contesto globale spesso descritto come volatile, incerto, complesso e ambiguo (VUCA), se non addirittura fragile, ansioso, non lineare e incomprensibile (BANI), la resilienza intesa dal punto di vista sociale e politico intende rimettere al centro le persone nelle decisioni pubbliche.

Il concetto di resilienza va quindi inteso oltre l’accezione classica per permettere alle persone di partecipare ai processi decisionali che li riguardano, approfondendo la democrazia con modelli deliberativi e partecipativi e facendo in modo che nessuna voce venga esclusa, per favorire le istanze di giustizia, promuovere i diritti, ridurre le disuguaglianze e far si che le politiche pubbliche siano più vicine agli interessi e ai bisogni delle comunità. Per evitare azioni di maladattamento, è quindi fondamentale co-progettare e attuare misure di adattamento ai cambiamenti climatici con un approccio basato sui diritti umani mettendo le comunità locali al centro della pianificazione e prestando particolare attenzione ai bisogni di chi è in una condizione di maggiore vulnerabilità.

Adattamento proattivo e adattamento reattivo

Proprio a causa del complesso contesto globale e dei rapidi cambiamenti causati dalla crisi climatica, dai progressi tecnologici e dalle tensioni geopolitiche, sta aumentando il consenso intorno alla necessità di avere un approccio proattivo e una governance anticipatoria per prevenire le conseguenze dei fenomeni. Con riferimento all’adattamento ai cambiamenti climatici possiamo distinguere tra adattamento proattivo e adattamento reattivo.

L’adattamento proattivo consiste in tutte quelle misure adottate per prepararsi ai potenziali impatti dei cambiamenti climatici, identificando i potenziali rischi e adottando misure di mitigazione prima ancora che si verifichino. Al contrario, l’adattamento reattivo non è altro che la capacità di rispondere ai disastri o agli impatti dei cambiamenti climatici una volta che si sono verificati, rispondendo immediatamente all’emergenza e alle priorità di breve termine.

L’adattamento proattivo quindi può ridurre i rischi associati ai cambiamenti climatici, migliorare la resilienza e promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni unite. Tuttavia l’adattamento reattivo è sempre necessario per rispondere alle emergenze causate dagli eventi estremi.

Le necessità di adattamento in Europa

Molte e molti sui social urlano “è normale che faccia caldo, è sempre stato così” oppure danno semplicemente colpa ai tombini quando ci troviamo davanti a dei forti eventi alluvionali. C’è anche chi paragona la situazione europea a quella di altri paesi del mondo quasi a insinuare che ormai in Europa ci lamentiamo di tutto e facciamo solamente allarmismo. Come sempre quando parliamo di cambiamenti climatici la situazione è molto più complessa e bisogna saper cogliere le specificità.

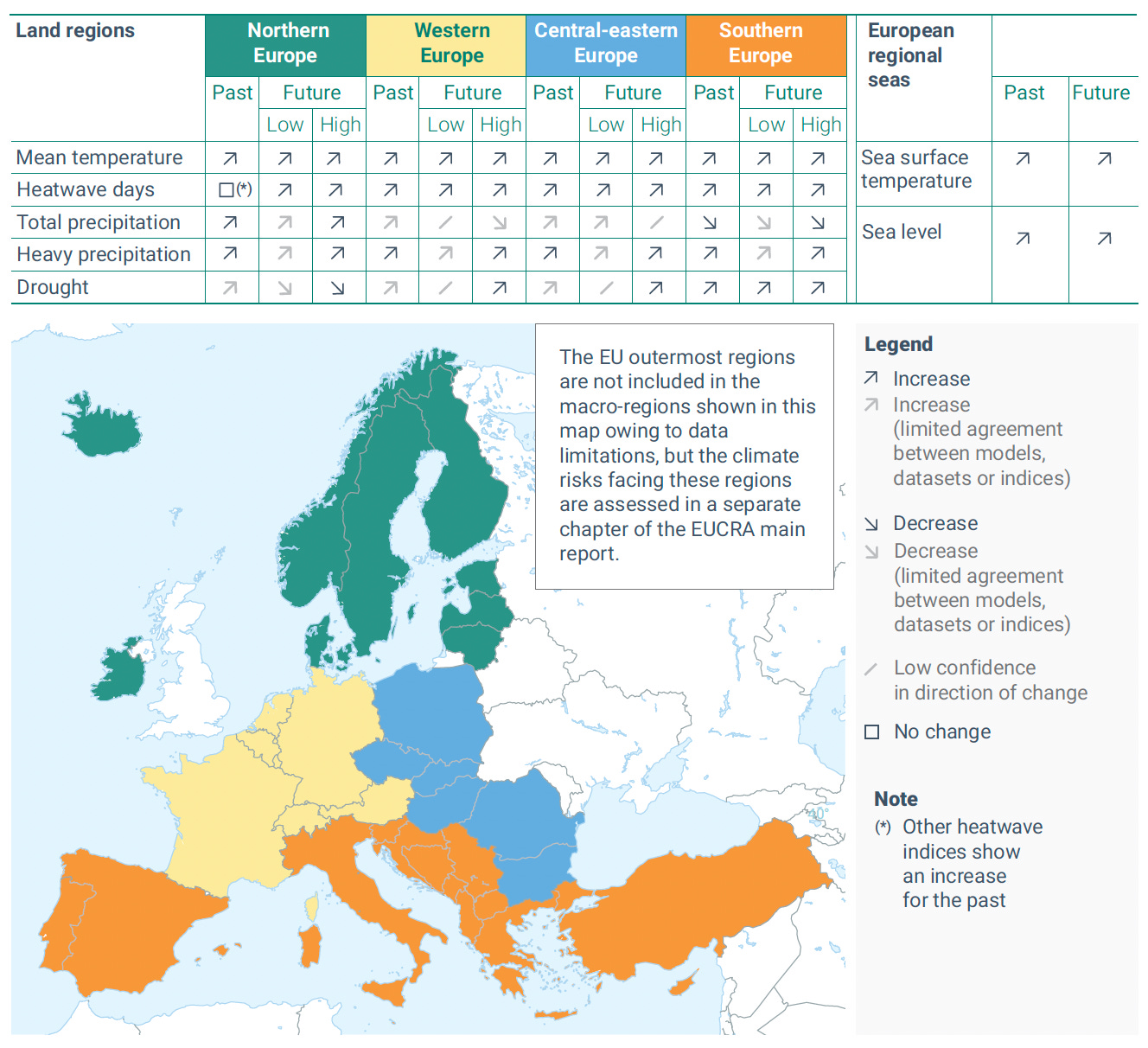

Ciò non toglie che ci dobbiamo confrontare con la realtà, secondo quanto affermato nell’European Climate Risk Assessment dell’Agenzia europea dell'ambiente l’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, dagli anni ‘80 l’aumento delle temperature medie nel continente è stato circa il doppio di quella globale. Il continente sta poi affrontando rischi climatici più numerosi e più gravi, tra cui ondate di calore e siccità prolungate, precipitazioni intense che causano allagamenti e l'innalzamento del livello del mare.

Le ondate di calore stanno diventando sempre più comuni, esponendo una grande parte della popolazione allo stress da calore, in particolare nell'Europa meridionale e occidentale. All’estate del 2022 in Europa sono state collegate 60.000-70.000 morti premature in Europa, di cui 18.000 in Italia, anche se ancora abbiamo enormi difficoltà a contare le morti da ondate di calore perché spesso il caldo aggrava condizioni preesistenti come malattie respiratorie e cardiovascolari. Senza contare che le temperature più calde facilitano anche lo spostamento verso nord di insetti vettori di malattie e la loro diffusione ad altitudini più elevate.

L'Europa è poi esposta a un rischio crescente di mega siccità che interessano vaste regioni, durano diversi anni e sono sempre più gravi. Le siccità prolungate causano ingenti danni economici in molti settori e possono degradare gravemente le risorse idriche da cui dipendono le persone, l'agricoltura, l'industria, le centrali elettriche, il trasporto fluviale e gli ecosistemi. Anche le precipitazioni estreme sono aumentate in gran parte del continente causando un aumento del rischio di alluvioni e inondazioni devastanti. Si prevede che questa tendenza aumenterà ulteriormente…

L’adattamento climatico in Italia

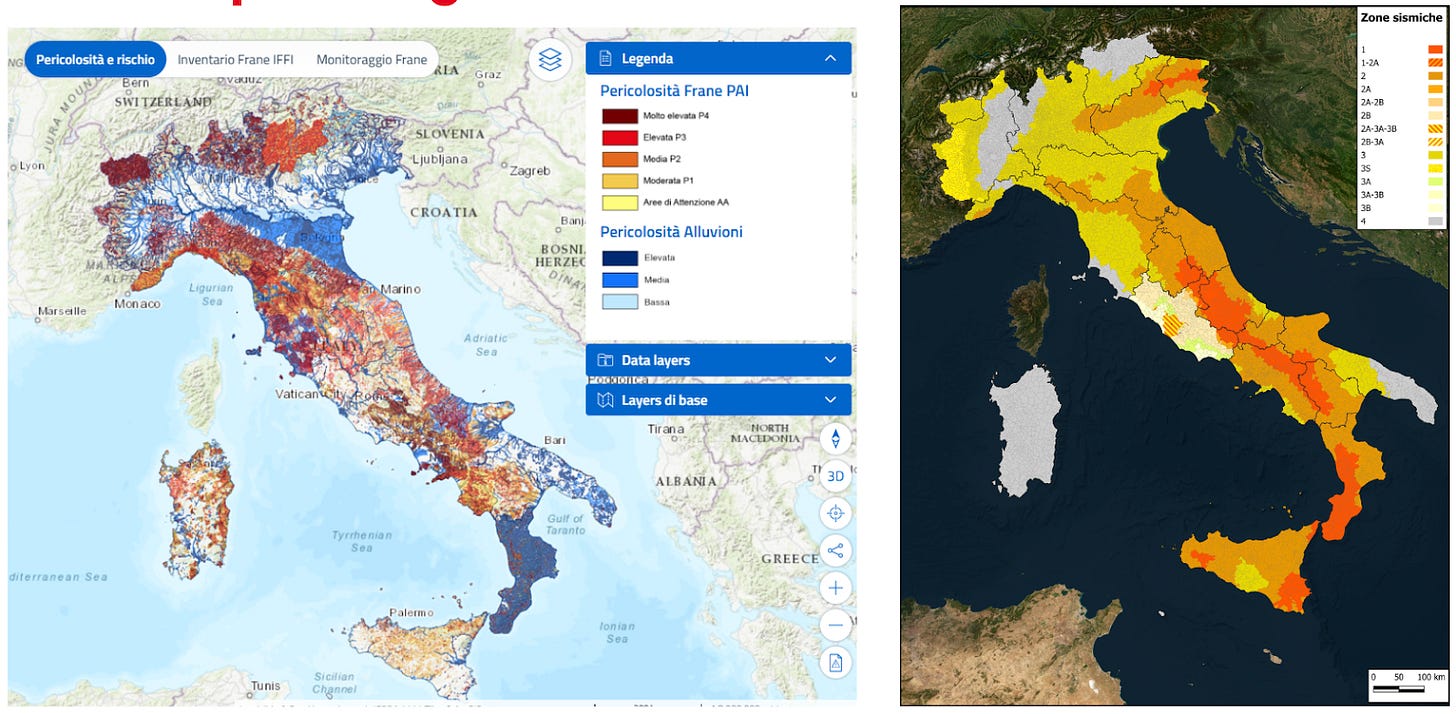

L’Italia è al cuore del Mediterraneo, spazio geografico riconosciuto come hot spot climatico: questa area si sta infatti riscaldando più rapidamente di altre e l’Italia subirà gli effetti delle variazioni del clima più velocemente di altri Paesi. Uno dei problemi però è che l’Italia è un paese fragile dove si sovrappongono diversi rischi su uno stesso territorio, come il rischio sismico e il rischio idro-geologico.

Mappa del rischio idro-geologico (IdroGEO di ISPRA) e mappa classificazione zone sismiche, (31 agosto 2024) del Dipartimento della Protezione Civile

In Italia nell'ambito dell’adattamento ai cambiamenti climatici esistono dei documenti di riferimento come la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC).

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC)

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, elaborata nel 2014 e approvata Decreto Direttoriale n.86 del 16 giugno 2015, presenta una visione nazionale su come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici individuando delle specie di linee guida, come definiti nella Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici adottata nel 2013 e successivamente modificata nel 2021.

L’obiettivo generale della Strategia Nazionale è quello dell’adattamento ai cambiamenti climatici ed è declinato in quattro obiettivi specifici:

il contenimento della vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici;

l’incremento della capacità di adattamento degli stessi;

il miglioramento dello sfruttamento delle eventuali opportunità;

il coordinamento delle azioni a diversi livelli.

Tra gli intenti della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici vi sono quelli di proteggere la salute, il benessere e i beni delle persone, preservare il patrimonio naturale e mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici, nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

Lo scopo della Strategia Nazionale è quello di offrire uno strumento di indirizzo per successiva pianificazione e l’attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle criticità riscontrate, e per l’integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti. Per questi motivi la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici avrebbe dovuto condurre in tempi brevi all’elaborazione e validazione del Piano Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), redatto in bozza nel 2018 ma approvato ufficialmente solo nel dicembre 2023 (praticamente a 10 anni dall’elaborazione della strategia).

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) Italiano

Il Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici è stato approvato il 21 dicembre 2023 ed è lo strumento di attuazione della Strategia Nazionale. L’approvazione del Piano ha richiesto formalmente oltre sei anni: la prima bozza è stata pubblicata nel 2018 dal governo Gentiloni, ma non è stata adottata dai due governi di Giuseppe Conte e quello guidato da Mario Draghi. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del governo Meloni, Gilberto Pichetto Fratin, ha pubblicato una nuova bozza nel 2022 che non si discostava di molto dalla versione del 2018 e che è stata sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Nello stesso lasso di tempo tra l’approvazione della Strategia Nazionale e del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, la stessa Unione Europea ha aggiornato la propria strategia, mentre ad esempio la Francia ha pubblicato un secondo Piano nazionale per il periodo 2018-2022 a cui è seguito un terzo documento nel 2025. Insomma, un periodo di tempo abbastanza lungo che avrebbe richiesto un aggiornamento più concreto da parte delle autorità nazionali italiane.

L’obiettivo del Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici Italiano è quello di fornire un quadro di indirizzo nazionale per l’implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

Il Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici è articolato in cinque aree:

il quadro giuridico di riferimento

il quadro climatico nazionale

gli impatti dei cambiamenti climatici e le vulnerabilità settoriali

le misure e le azioni di adattamento

la governance per la quale è prevista l’istituzione di un Osservatorio Nazionale

Le misure e le azioni di adattamento sono articolate in 361 azioni suddivise in 18 settori: acquacoltura, agricoltura, dissesto geologico, idrologico e idraulico, desertificazione, ecosistemi delle acque interne e di transizione, ecosistemi marini, energia, ecosistemi terrestri, foreste, industrie e infrastrutture pericolose, insediamenti urbani, patrimonio culturale, pesca marittima, risorse idriche, salute, trasporti, turismo, zone costiere.

Per ciascuna di esse è descritto il contenuto, quali sono gli enti di riferimento, quali sono gli obiettivi e le modalità di valutazione dell’esito. Ciascuna azione è inoltre classificata in tre diverse tipologie: “soft”, “green” e “grey”.

“Soft” indica iniziative di comunicazione, governance, partecipazione mentre le azioni “green” e “grey” prevedono interventi sul territorio; di questi gli interventi “green” sfruttano le potenzialità della natura per attuare politiche di adattamento, gli interventi “grey” prevedono opere su impianti e infrastrutture. Su 361 azioni 250, quindi il 70%, sono “soft” e non prevedono alcun intervento effettivo di adattamento, ma solo azioni per creare consapevolezza.

Il problema principale del Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici è che fin da subito è apparso debole dal punto di vista operativo e senza lo stanziamento delle risorse economiche necessarie, ancora al 2025, il Piano rischia di rimanere solo sulla carta. La parte riguardante i finanziamenti occupa quattro pagine nelle quali si citano i programmi europei, nazionali e regionali esistenti a cui fare riferimento, senza alcuna previsione di spese effettive. In un file Excel alla colonna R sono indicati i costi degli interventi: quasi tutte le caselle sono però vuote. Un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici senza investimenti e finanziamenti.

Il Piano, tra le altre cose, prevede la creazione di un Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, composto dai Ministeri, dai rappresentanti delle Regioni e delle rappresentanze locali e della società civile. Entro 3 mesi dall’approvazione del Piano (quindi a marzo 2024) si sarebbe dovuto procedere all’istituzione del Comitato e della Segreteria dell’Osservatorio, eppure per molto tempo non ci sono stati aggiornamenti, il Governo Meloni non ha risposto a domande dirette e il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici non è stato nemmeno considerato all’interno della legge di bilancio relativa al 2025.

Un avanzamento per quanto riguarda l’attuazione si è avuto il 16 dicembre 2025 quando con decreto ministeriale del MASE è stato finalmente istituito l'Osservatorio nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici e sono stati individuati i componenti del Comitato che ha responsabilità di indirizzo e coordinamento. A due anni dall’approvazione del PNACC mi viene da dire “meglio tardi che mai”.

Però la situazione risulta essere problematica se si pensa che la situazione regionale e locale sul fronte dell’adattamento ai cambiamenti climatici è molto frammentata, con amministrazioni pubbliche che non hanno ancora adottato un piano o una strategie.

Il coinvolgimento delle comunità in condizioni di fragilità e marginalità nelle politiche di adattamento al cambiamento climatico

Come ti dicevo un buon adattamento, tra gli altri, dovrebbe ampliare i processi democratici coinvolgendo voci che spesso vengono escluse. Ma quale è la situazione in Italia dal punto di vista dell’inclusione nelle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici?

A luglio 2025 ActionAid Italia ha pubblicato una ricerca sul coinvolgimento delle comunità in condizioni di fragilità e marginalità nelle politiche di adattamento al cambiamento climatico in Italia. La ricerca indaga come le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali influenzino l'esposizione e la capacità di risposta agli impatti del cambiamento climatico con un focus su tre regioni italiane: Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia. Attraverso analisi documentali, interviste e questionari, evidenzia quanto alcune persone in condizioni di vulnerabilità siano spesso escluse da strategie e azioni per il clima.

La stessa ricerca invita a riflettere su come i divari territoriali già presenti in Italia, si sovrappongono ai rischi innescati dalla crisi climatica: aree segnate da fattori cronici, fragilità strutturali, nulla o esigua capacità di attrarre fondi pubblici, con minore competenza amministrativa subiscono gli effetti più gravi in caso di eventi estremi aumentando le disuguaglianze preesistenti.

I dati qualitativi raccolti dalla ricerca evidenziano che gli impatti climatici non colpiscono tutte e tutti allo stesso modo e che esistono differenze significative nella capacità di preparazione, risposta e recupero mettendo in luce come la vulnerabilità alla crisi climatica sia un fenomeno complesso e multidimensionale.

Oltre a fattori noti, lo studio dei casi italiani fa emergere degli elementi che contribuiscono alle condizioni di vulnerabilità come la marginalità istituzionale (carenza cronica di servizi, infrastrutture degradate o spopolamento), la fragilità dei legami sociali e della coesione comunitaria e la difficoltà di accesso a informazioni chiare, comprensibili e rilevanti sui rischi climatici.

La ricerca di ActionAid Italia mostra che le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici nazionali e regionali affrontano il tema della vulnerabilità principalmente in chiave settoriale e che senza una lettura integrata delle condizioni di vulnerabilità, le politiche di adattamento rischiano di amplificare le disuguaglianze preesistenti.

Allo stesso modo senza una comunicazione chiara, contestualizzata e accessibile, l’informazione può rafforzare le disuguaglianze esistenti. In altre parole l’accesso diseguale all’informazione mina la capacità di risposta, la fiducia e la partecipazione delle comunità più esposte.

Infine, sebbene le strategie e i piani di adattamento ai cambiamenti climatici nazionali e regionali contengano indicazioni sull’importanza della partecipazione, le proposte avanzate risultano spesso generiche e poco strutturate. La partecipazione ai processi decisionali è una leva di equità ed efficacia: se le comunità più esposte non vengono ascoltate e coinvolte, le misure di adattamento rischiano di ignorare i bisogni fondamentali, di rafforzare le disuguaglianze esistenti e perdere legittimità sociale.

Qual è la relazione tra adattamento e giustizia climatica?

Le politiche climatiche, così come quelle di adattamento ai cambiamenti climatici, non possono essere progettate e attuate “Whatever it takes” (costi quel che costi). Spesso le persone e le comunità che contribuiscono meno al riscaldamento globale sono quelle che ne pagano il prezzo più alto senza avere voce nei processi decisionali e senza avere accesso alle risorse per la loro sicurezza e protezione. Occorrerebbe quindi evitare che le misure di adattamento violino i diritti umani, passino sopra la vita di persone in condizioni di vulnerabilità e che sostanzialmente diventino pratiche di maladattamento.

La giustizia climatica è un concetto complesso ma che può essere riassunto in tre principi: giustizia distributiva che si riferisce alla distribuzione di oneri e benefici tra individui, stati e generazioni; giustizia procedurale che si riferisce a chi decide e partecipa al processo decisionale; e riconoscimento che implica il rispetto, l’impegno concreto e l’equa considerazione di culture e prospettive diverse.

Non è infatti un caso che la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, tra i suoi 27 principi che costituiscono un quadro di orientamento per le norme di diritto internazionale, al numero 10 contiene i tre pilastri di quella che viene definita come “democrazia ambientale” secondo cui le persone devono essere in grado di accedere alle informazioni, avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali e la garanzia di un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi per accertare la responsabilità dei governi. Tali principi sono inoltre confluiti anche nella “Convenzione di Århus” e costituiscono dei punti di riferimento per l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani (come nel caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera).

La crisi climatica si sta facendo sempre più dura e le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero tutelare la vita e i diritti. Le singole persone e le famiglie per adattarsi ai cambiamenti climatici potrebbero raccogliere l’acqua piovana per risparmiare acqua potabile e ridurre la pressione sui sistemi fognari durante le forti precipitazioni; piantare alberi per creare ombra durante le ondate di calore o isolare le casi per ridurre la necessità di raffreddamento in estate (e di riscaldamento in inverno) ma ci dovremmo fare domande di una certa importanza…

In quanti hanno la possibilità di installare un climatizzatore? Ci sono persone che hanno difficoltà nel pagare le bollette di luce e gas per riscaldare casa durante l’inverno? Cosa possono fare le persone che lavorano negli spazi aperti o in agricoltura durante l’estate? Ma poi chi ha lo spazio per piantare un albero? E invece cosa possono fare tutte quelle persone che una casa non la hanno?

E tu, cosa ne pensi? Perché per te è o non è importante parlare di adattamento ai cambiamenti climatici?

Questa lettera è uno spazio per riflettere insieme sulla crisi climatica per andare oltre all’incomunicabilità con cui viviamo queste sfide. Quindi certamente ti leggo e ho cura di ogni tua interazione: scrivimi, commenta, condividi o lascia un cuoricino. Costruiamo insieme la community di Lettere nella crisi climatica👇