Il Patriarcato ha fatto anche cose “buono”

Per capire la società patriarcale mi sono letto le affermazioni di Vannacci in “il mondo al contrario”

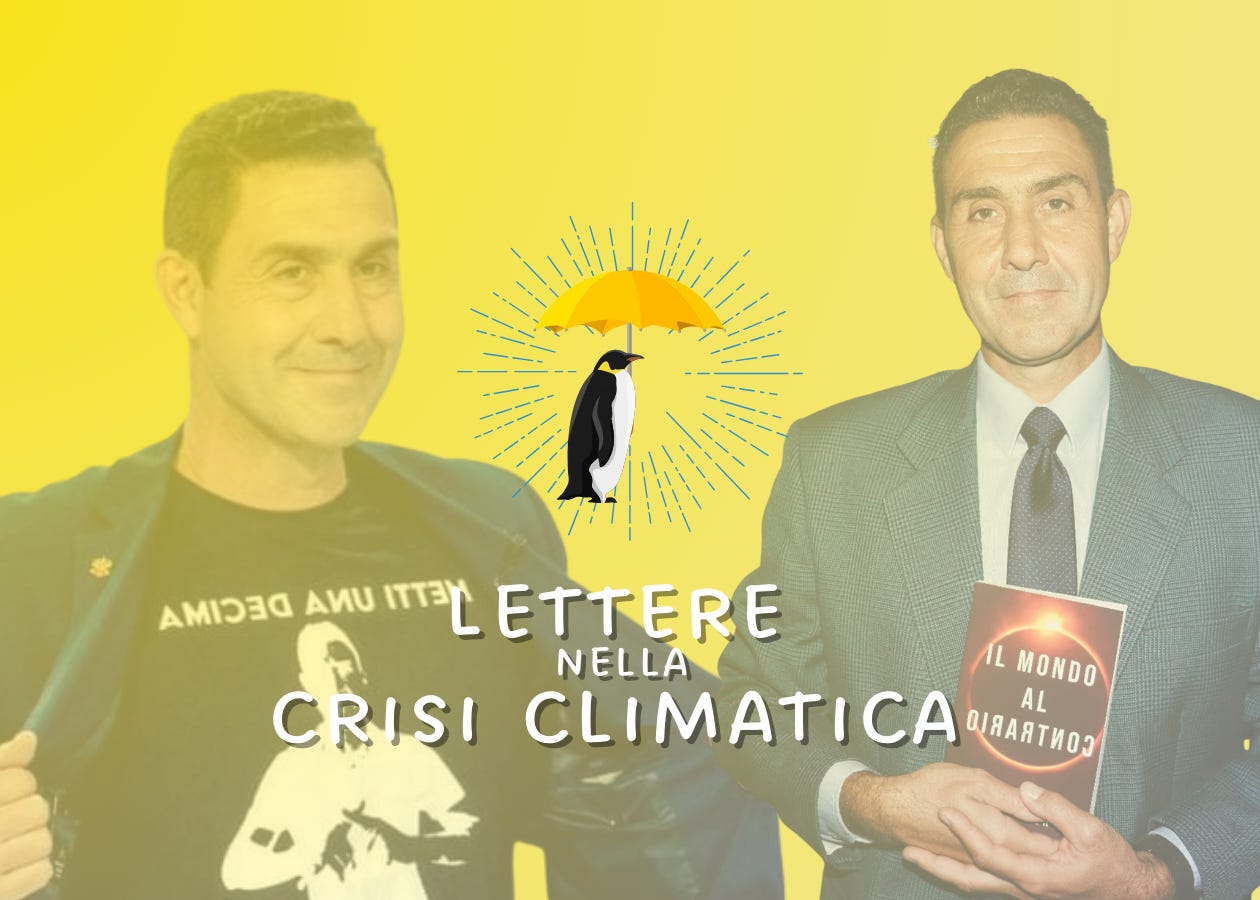

In questa lettera nella crisi climatica ti voglio parlare di patriarcato partendo dalle affermazioni del generale Roberto Vannacci e dalla lettura del suo libro “il mondo al contrario”.

Si, hai letto bene. Se sono sparito da un po è perché ho dedicato il mio tempo libero per leggere ben 373 pagine di proclami di Roberto Vannacci su come una “minoranza di persone” stia mettendo il mondo al contrario attaccando i valori, le tradizioni e la cultura di una maggioranza che vorrebbe a tutti i costi una società patriarcale.

Masochismo? Forse. Per questo mi farebbe piacere che dedicassi un po del tuo tempo a leggere questa lettera e nel farmi sapere cosa ne pensi nei commenti. Nella società nella crisi climatica le persone hanno smesso di parlare tra di loro e per questo è necessario capire come ci raccontano o cosa dicono “dall’altra parte della barricata” sia per prendere una posizione netta, sia per far comprendere meglio quello per cui molte e molti si alzano al mattino.

Leggendo le affermazioni di Vannacci ho provato a entrare in ascolto e a mettere in dubbio le mie idee, così mi sono domandato: “davvero il patriarcato ha fatto cose buone? La cultura della società patriarcale può proteggere le persone che vivono nella società durante la crisi climatica? Ma ha ancora senso parlare di patriarcato?”.

Vorrei avere il tuo parere ma intanto la mia risposta breve è che dobbiamo analizzare e parlare ancora tanto di patriarcato.

Per il resto, ecco la risposta lunga.

Quando Roberto Vannacci disse “il patriarcato protegge le donne”

La decisione di leggere “il mondo al contrario” è nata quando ho letto delle affermazioni di Roberto Vannacci, pubblicate in un articolo del Foglio del 28 agosto 2025, secondo cui “il patriarcato protegge le donne”. Nella mia testa ha suonato un pò come “il patriarcato ha fatto cose “buono””. Questa presa di posizione del generale Vannacci comunque è avvenuta in commento alle vicende del gruppo Facebook “Mia Moglie” e del sito web Phica, dove senza consenso sono state postate foto di donne ignare di quanto stava accadendo o che hanno provato a denunciare senza esito.

L’eurodeputato e vicesegretario federale della Lega Roberto Vannacci non ha perso l’occasione per accusare “la cultura che ha esaltato la debolezza come una virtù” e che genera “uomini molli” in grado di fare tutto ciò. Personalmente avrebbe potuto dire che erano uomini di m***a e sarei stato pure d’accordo, eppure Vannacci ha preferito dire che le violenze sulle donne sarebbero il risultato dell’esaltazione di valori come l’ascolto, l’empatia, l’accoglienza e la “falsa inclusione”.

Nell’intervista al foglio, il generale Vannacci arriva a dire che “se ci fosse più patriarcato le donne non verrebbero violate” perché gli “uomini forti” non posterebbero “foto di mogli, madri, figlie o parlamentari su chat anonime” e nemmeno cercherebbero il soddisfacimento immediato dei propri “capricci egoistici”. Sentendo queste parole il bimbo del classico che è in me, anche se l’ho finito a calci nel c**o, mi ha portato alla memoria la frase di Cicerone “O tempora, o mores!” usata per esternare una sorta di tristezza per il tempi che cambiano e la necessità di “tornare alle istituzioni di una volta”.

Robert Vannacci non va tanto lontano e si auspica il ritorno al patriarcato e alla società patriarcale che con i suoi valori consentirebbe all’uomo di proteggere la famiglia. Secondo Vannacci, l’uomo ispirato dal coraggio, il rispetto, la lealtà, l’onore, il sacrificio e l’ardimento diventerebbe colui che protegge, fa rispettare la famiglia e consente alle ragazze di non mettersi nelle mani degli “smidollati”. Per il generale Vannacci il patriarcato andrebbe tutelato perché la società patriarcale avrebbe caratterizzato le storie sulle sponde del Mediterraneo mentre oggi verrebbe colpevolizzato a causa della sinistra. Però facciamo un attimino un passo indietro e vediamo chi è Roberto Vannacci, poi ti racconto il suo libro “il mondo al contrario”.

Chi è il generale Roberto Vannacci?

Roberto Vannacci è un generale che ha cessato il servizio nell'Esercito a febbraio 2025 e che attualmente ricopre la carica di europarlamentare e Vicesegretario federale del partito “Lega per Salvini Premier. Tra le altre informazioni che posso darti vi sono che il generale Vannacci è nato a La Spezia nel 1968, è cresciuto a Ravenna e ha conseguito tre lauree magistrali in Scienze strategiche, in Scienze internazionali e in Scienze militari. Un pò più a livello di gossip, queste cose interessano sempre, pare che il padre di Vannacci era un capitano di artiglieria e il nonno un marinaio, mentre la nonna materna era una croata di Pola di origine ungherese. Dal 2001 è insieme a Camelia Mihailescu, l’attuale moglie da cui ha avuto due figlie.

Nell’agosto del 2023 Roberto Vannacci assume una grande notorietà per aver scritto e auto-pubblicato su Amazon Kdp il libro “Il mondo al contrario” che, secondo quanto riportato su il Post, avrebbe venduto oltre 90 mila copie nel primo mese fruttando un guadagno superiore ai 500 mila euro (secondo Open dall’auto pubblicazione il generale avrebbe incassato 850 mila euro lordi). “Il mondo al contrario” è stato poi pubblicato nella sua seconda edizione, con una prefazione di Francesco Borgonovo (ex caporedattore di Libero e attuale vicedirettore di La Verità che vanta collaborazioni con il movimento fascista CasaPound e col canale Byoblu), dall’editore riminese “Il Cerchio”.

Vannacci con il libro “Il mondo al contrario” ha sicuramente trattato tematiche che hanno generato dibattito e che sono state giudicate controverse, tra l’altro si è beccato una denuncia per diffamazione da Paola Enogu e da un membro dell’esercito.

In buona sostanza l’argomento principale di “il mondo al contrario” è che la società globale ha smesso di seguire il buonsenso e di promuovere quei valori in cui si riconosce una maggioranza di persone perché le minoranze stanno imponendo la propria ideologia, sovvrarrapresentando le proprie idee grazie ai media e alle lobby finendo per rovesciare il mondo rispetto a come dovrebbe essere, ossia governato secondo il mero principio di maggioranza.

Ora però vorrei parlartene meglio perché le tesi contenute nel libro di Vannacci penso siano rappresentative non solo della sua idea di società patriarcale ma anche di chi le diffonde attraverso canali social, influencer e gruppi Facebook vicini alla destra.

Le tesi di Vannacci: cosa dice il libro “Il mondo al contrario”?

“Il mondo al contrario” racconta come, secondo Vannacci, le minoranze “organizzate” stiano prendendo il sopravvento e rovesciando quello che la maggioranza considera “normale”, ossia la società patriarcale e i “valori tradizionali” che hanno ispirato la cultura occidentale e italiana. Con “il mondo al contrario” Roberto Vannacci pensa di proporre un “saggio provocatorio” che si muove tra denuncia conservatrice e progetto politico che intende “rimettere per dritto il mondo”, almeno per come lo intende l’autore.

Il libro è composto dodici capitoli che mettono a confronto la società delle minoranze (per Vannacci il mondo al contrario ideologico) e la società patriarcale (per Vannacci il mondo giusto). Solo scorrendo i nomi dei capitoli ci si può rendere conto di quali siano i temi più cari alla destra contemporanea:

Il buonsenso

l’ambientalismo

l’energia

la società multiculturale e multietnica

la sicurezza e la legittima difesa

la casa

la famiglia

la Patria

il pianeta LGBTQ+++

le tasse

la nuova città

l’animalismo.

Leggere “Il mondo al contrario” mi è servito per capire quali siano le posizioni e i “contenuti” proposti da questa nuova destra che vuole farsi egemone più di quanto dichiara esplicitamente. Nel farlo ho cercato di non giudicare subito quanto scritto, anche se lo stesso Roberto Vannacci nelle prime pagine mette le mani avanti consigliando la lettura a “un pubblico adulto e maturo in grado di comprendere gli argomenti proposti senza denaturarli, interpretarli parzialmente o faziosamente”.

Vannacci dici di voler rappresentare lo stato d’animo di tutti quelli che come lui percepiscono “una fastidiosa tendenza” per cui tutti i giorni accadono fatti per cui ci si allontana dal sentire comune, dalla logica e dalla razionalità. Penso che sia una dichiarazione che comunque non può lasciarci indifferenti, quindi in questa lettera nella crisi climatica provo prima a riportare le tesi di Vannacci in “il mondo al contrario” per poi provare a ragionare e commentare insieme. Ho pensato che questo fosse il modo migliore per capire cosa è questo “mondo al contrario” e per capire se ha ancora senso parlare di patriarcato.

La società patriarcale auspicata da Vannacci in “il mondo al contrario” ruota principalmente sull’idea di rappresentare quella che lui ritiene essere la maggioranza e, su questa base, occorrerebbe adoperare un principio di “buonsenso”. Questo buonsenso è la chiave di lettura dei diversi temi proposti nel libro e Vannacci ritiene che sia l’unico modo per approcciare le varie problematiche dell’Italia e per sanare un conflitto tra “soggettivismo” e “realismo”.

Parlare di buonsenso è per Vannacci un modo per sgomberare la mente da “intepretazioni discutibili e settoriali” che più volte sono definite ideologiche e di minoranza nel corso di “il mondo al contrario”. Così la “democrazia secondo buonsenso” viene ridotta da Vannacci a:

una maggioranza che decide mentre una minoranza si adegua

una libertà di opinione ed espressione che consente di esternare ogni punto di vista (anche scomodo) senza censure e oscuramento sui social;

una legalità che prevale su interpretazioni del diritto soggettive ed estensive

Questi tre cardini per la nuova democrazia patriarcale, ispirati dalla razionalità e il buonsenso, servirebbero ad affrontare ogni argomento. Alla base di ciò vi sarebbe il problema per cui, secondo Vannacci, siamo abituati a riferire ogni sfaccettatura della realtà alle nostre percezioni e pensieri soggettivi e che ciò diventerebbe difficile da sostenere quando ci riferiamo solo e unicamente a noi stessi senza tener conto di alcun altro. “Gli altri” di cui parla Vannacci però sono gli antenati, la maggioranza e chiunque la pensi diversamente dal “pensiero unico”. Di conseguenza l’accusa di Vannacci è quella che le minoranze attuerebbero “controlli di correttezza politica” che scherniscono e attaccano i putiniani, i negazionisti, gli “antisistema” che sono contrari all’immigrazione incontrollata e a tutti coloro che vengono definiti razzisti od omofobi.

Nella testa di Vannacci, e di tanti come lui non solo in Italia, questa sarebbe la prevaricazione delle minoranze. Anzi, per rafforzare l’idea su “chi è la maggioranza”, Vannacci afferma che durante le elezioni del 2022 chi ha deciso di astenersi ha semplicemente delegato alle persone votanti la possibilità di dare il potere alla coalizione di destra e al Governo Meloni. Con uno dei tanti giochi retorici bipartisan che vediamo nella scena politica italiana (più esattamente partitica), secondo Vannacci il Governo Meloni sarebbe stato legittimato dalla “scelta di non scegliere” al netto dell’ affluenza sempre più bassa che si è attestata al 63,9%.

A chi come me tende a leggere la società nella crisi climatica con una lente generazionale, domandandosi chi effettivamente decide sul mondo che vivranno le future generazioni, Vannacci ribatte dicendo che non si tratta di un “conflitto generazionale” bensì di un “capovolgimento totale di valori e certezze” con cui lui e tanti altri sono cresciuti e che le minoranze vogliono quotidianamente cancellare con un “lavaggio del cervello” per imporre “l’estensione della normalità a ciò che è eccezionale”.

Ora ti chiederai: chi sono queste “minoranze” di cui parla Roberto Vannacci che alla luce del sole tramano contro la maggioranza? Bene, semplicemente tutte e tutti coloro che mostrano dissenso contro ciò che viene proposto dalla destra di partito, ossia chi manifesta, chi occupa abusivamente, le e gli ambientalisti, le e gli attivisti, le e i femministi, le persone queer, le e gli animalisti e i promotori o promotrici di una società inclusiva e multiculturale. Vorrei però approfondire ancora un pochino questi aspetti e ho cercato di estrarre tre ambiti in cui Vannacci si posiziona:

l’ecologismo e i cambiamenti climatici

la società multiculturale

la patria e la cittadinanza.

Cosa dice Vannacci sui cambiamenti climatici e l’ambientalismo?

Vannacci accusa l’ambientalismo e l’ecologismo italiano di essere estremo e ideologico, incapace di offrire soluzioni “realistiche o pragmatiche” e concentrato nel diffondere paura per scenari apocalittici. Per Roberto Vannacci persone come Greta Thunberg e movimenti come Ultima Generazione (gli unici espressamente tirati in causa dal generale) alimentano un allarmismo eccessivo e chiedono l’attuazione di “provvedimenti discutibili” che porterebbero al degrado del benessere (una sorta di rinnegazione del progresso).

A questo che definisce come “ambientalismo ideologico”, Vannacci contrappone il proprio “ambientalismo pragmatico” secondo cui l’uomo con la sua azione trasformatrice modifica l’ecosistema in modo che possa sostenere il benessere e il progresso umano. Per Vannacci la natura è caos, evoluzione e cambiamento continuo, quindi l’uomo deve pensare alla propria sopravvivenza modificando l’ambiente di conseguenza. Per questo sarebbe inutile parlare di “salvare il pianeta” dato che siamo sono una piccolissima parte della sua storia.

Allo stesso tempo Vannacci è d’accordo sull’esistenza dei cambiamenti climatici ma allo stesso tempo nega la necessità di una transizione verde repentina che porta a drastici cambiamenti negli stili di vita delle persone. Per Roberto Vannacci sarebbe più opportuno aumentare le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici invece di intraprendere azioni di mitigazione che, secondo lui, impoverirebbero le società portandole nel passato a causa della “decrescita”. A ciò aggiunge, facendo di tutta l’erba un fascio, che gli stessi ambientalisti sono coloro che vietano soluzioni tecnologiche e progetti utili anche all’adattamento climatico ponendo dei veti per non disturbare l’ecosistema (anche se poi porta l’esempio dei movimenti “No TAP” e “No TAV). Non contento, Vannacci denuncia la strumentalizzazione dell’ambientalismo da parte di lobby che finanziano i movimenti per imporre una visione autoritaria e di controllo “green” (per capirci, non so se ti ricordi quando incolpavano Soros di finanziare tutte le ONG).

Nel suo trattato su come raddrizzare il mondo, Vannacci affronta anche il dibattito sull’energia, anche qui dicendo che è dominato da “analisi ideologiche” e soluzioni inefficaci. In questo caso arriva anche a dire che il tema deve essere affrontato con “pragmatismo, buonsenso e razionalità” perché non esistono soluzioni di “destra o sinistra”.

Per Vannacci la domanda di energia della società moderna sta crescendo inesorabilmente e che il “mix energetico” ideale deve includere tutte le fonti disponibili (rinnovabili, fossili, nucleare, ecc.). Nel fare questa affermazione però attacca gli ambientalisti per essere contro il nucleare (cosa che negli ultimi anni non è del tutto vera), per aver detto no alle trivellazioni di petrolio (dato che il petrolio secondo lui deve rimanere tra le principali fonti di energia) e per aver promosso direttive europee a favore delle “case green” e contro i motori diesel. Tutto ciò farcito dal discorso “se non facciamo cosi torniamo ai primi del ‘900 e a pagare il prezzo saranno i meno abbienti”.

Semplificando di molto anche in questo caso, Vanacci utilizza le lenti del pensiero strategico e geopolitico ma anche lui semplifica così tanto da dimenticare che non è solo importante diversificare (su questo poi si potrebbe dibattere in che quantità, quali distribuzioni di fonti e in che scenari) ma ci si dovrebbe domandare anche da dove viene importata quell’energia. Ad esempio, se tu prendi il gas da un Paese instabile e questo (o anche uno dei Paesi in cui viaggia quella risorsa) entra in conflitto, il problema si ripropone. Siamo proprio sicure che è un idea brillante aumentare l’approvvigionamento di gas in questo caso?

Qual è la posizione di Vannacci sulla società multiculturale e multietnica?

Vannacci quando parla della società multiculturale e multietnica esprime la visione completa di quello che reputa “il mondo al contrario” e lo fa partendo da una citazione di Samuel Huntington, politologo statunitense famoso per aver scritto “La terza ondata, I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo” e “lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale”, per inquadrare la natura problematica delle società multiculturali.

Roberto Vannacci sostiene che le società multiculturali e multietniche sono sempre più problematiche e conflittuali rispetto a quelle “monoculturali”. Secondo Vannacci la convivenza all’intero di uno stato è possibile solo se una civiltà domina su tutte le altre e se esiste uno Stato capace di imporre un codice di condotta unico a tutte le culture.

Quindi per Vannacci il multiculturalismo è ideologico perché equiparerebbe tutte le forme culturali giustificando un trattamento differenziato di gruppi diversi, legittimando comportamenti e norme diverse nello stesso Stato e, infine, generando caos e conflitti. A ciò aggiunge il collegamento al famoso cavallo di battaglia di tanti come lui che sospettano che “l’immigrazione incontrollata” sia un complotto dei sinistri che può mettere a rischio la stabilità, la prosperità e la coesione della società occidentale.

Le “medicina Vannacci” alla società multiculturale è quella della difesa della cultura e della tradizione nazionale. Per Vannacci le società si sono sempre formate intorno a valori comuni, tradizioni, lingua, religione e storie condivise e che pertanto tutelare la cultura nazionale non è razzismo, bensì perseverare una propria identità. Vannacci quindi propone un integrazione dei nuovi arrivi sulla base della cultura del Paese. Di conseguenze chi sceglie di vivere in un Paese deve accettarne la cultura, rispettare i simboli e le tradizioni senza pretendere cambiamenti. Su questa base Vannacci critica la cittadinanza globale e i diritti differenziati per le minoranze culturali e religiose nello stesso Stato.

Tra i problemi delle argomentazioni di Vannacci però vi è il salto per cui da queste affermazioni si passa al tema della sicurezza. A mia sorpresa usa la piramide di Maslow, molto cara a chi lavora nel terzo settore, per sottolineare che il “bisogno di sicurezza” è centrale nella vita e nelle società umane e per Vannacci la sicurezza è un bene da preservare che ha un costo che spesso viene dato per scontato nelle società del benessere.

Da qui Vannacci critica tutte quelle affermazioni secondo cui i “diritti umani” e la “società multilculturale” giustificano e tutelano quelle minoranze che rubano, chiedono il reddito di cittadinanza invece di andare a lavorare, portano avanti manifestazioni violente, occupano abusivamente case o stabili privati, effettuano proteste che bloccano la viabilità e deturpano i beni culturali del Paese a discapito della legalità e della sicurezza collettiva.

Secondo Vannacci la società multiculturale favorirebbe una tendenza sociale che vuole deresponsabilizzare i singoli attribuendo a reati e a quelle che definisce devianze radici nelle condizioni di disagio invece che alla responsabilità individuale. Per Vannacci il paradosso sarebbe poi che la deresponsabilizzazione dell’individuo avrebbe maggiori ripercussioni proprio sulle “fasce sociali più deboli”.

Tra i vari esempi che pone di questa teoria dei “diritti differenziati” vi è la denuncia di Vannacci per cui si tende a tutelare le borseggiatrici, vietando di filmarle, invece che le cittadine e i cittadini onesti. Poi la casa, che per Vannacci è un tema identitario e il nucleo della stabilità familiare oltre che il simbolo della proprietà privata, nel suo “mondo al contrario” diventa oggetto di premio per occupanti abusivi e danno ai “legittimi proprietari” con la conseguenza di alimentare la criminalità organizzata e il “mercato nero degli alloggi”. Infine è anche colpa della burocrazia che rallenta la restituzione dei beni e il diffondersi di una mentalità giustificazionista verso l’illegalità.

Patriarcato, patria e cittadinanza secondo Vannacci

Come puoi capire il leitmotiv di Vannacci è quello della patria e del patriarcato come “mondo al dritto” che sarebbe speculare al “mondo al contrario” che ritiene di commentare. Vannacci descrive la Patria come una realtà emotiva, culturale e simbolica fatta di radici familiari, storia, territorio e tradizioni che si uniscono nei “simboli” dell’inno, della bandiera, della cittadinanza e della difesa delle frontiere.

Sai già cosa sta per dire. Vannacci esprime disappunto per chi, come quelle minoranza del mondo al contrario, vorrebbe sostituire e svalutare i simboli della patria per favorire aperture globaliste, multiculturaliste e inclusive. Quindi per Vannacci riforme come quelle volte a cambiare l’inno, eliminare l’esposizione del crocifisso nelle scuole, modificare i requisiti per l’acquisizione della cittadinanza sono un attentato alla patria, cosi come lo sarebbe Achille Lauro che getta la bandiera dell’Italia durante Sanremo.

Soprattutto sulla cittadinanza Vannacci ha le posizioni più forti in quanto ritiene che sia il primo elemento che discende direttamente dalla patria. Oltre ad affermare che Paola Egonu non ha tratti Italiani e che non rappresenta l’italianità, Vannacci ritiene che la richiesta di cittadinanza sia stata svilita nel tempo per la facilita con cui si ottiene attraverso il matrimonio o con cui i calciatori l’hanno acquisita negli anni. Arriva poi però a dire che la cittadinanza non è un diritto ma una concessione e ad accusare gli “intellettuali di turno” perché la vorrebbero allargare solo per avere un nuovo e sempre più ampio serbatoio elettorale. Per Vannacci la cittadinanza e i suoi simboli devono essere difesi e trasmessi con rigore e severità ai possibili nuovi cittadini altrimenti si rischierebbero dinamiche di conflitto, ghettizzazione e perdita di coesione facendo l’esempio degli Stati uniti e della Francia.

Nella sua lotta alle “minoranze che governano la società” Vannacci prende di mira anche la queerness e a tutto ciò che si riferisce ai diritti LGBTQ+. Nel fare ciò Roberto Vannacci critica la percezione secondo cui non bisognerebbe parlare in un certo modo di omosessualità e questioni di genere nel dibattito pubblico dicendo che si tratta di una questione statisticamente e numericamente minoritaria e quindi “al di fuori della normalità”. Quindi accusa i media, la politica e le case di produzione per sovrarappresentazione delle istante LGBTQ+ a scapito dei diritti e delle libertà di critica della maggioranza, che ha idee diverse sulla famiglia e la genitorialità. Anzi, questa minoranza LGBTQ+ secondo Vannacci ha istanze lontane dal sentire comune e che tende a etichttare ogni dissenso nei loro confronti come “fobia”.

Per Vannacci il “pianeta LGBTQ+” rappresenta l’esempio di come le “minoranze” stiano ribaltando il mondo. Per lui l’omosessualità è sempre esistita ma che è per lo più un gusto sessuale che non andrebbe ostentato, nè normalizzato. Vannacci sottolinea che l’espressione pubblica è solo un fenomeno recente nato negli anni ‘70 e che da allora questi “gruppi minoritari” si siano organizzati per essere più visibili e per esercitare pressione. Richiama anche la presenza di lobby e cita il libro “After the Ball” di Kirk e Madsen per dire che esiste un piano strategico per la diffusione e l’affermazione della comunità LGBTQ+ con metodi di desensibilizzazione, dissonanza e conversione dell’opinione pubblica, oltre che censura degli oppositori impedendo “il libero pensiero di chi non la pensa come loro”.

Vannacci ha ragione? No.

Se ti chiedi “Vannacci ha ragione nelle argomentazioni di Il mondo al contrario?”, la risposta banale e secca è un “no”. Ogni tanto occorre ricordare che Roberto Vannacci non è un esperto di cambiamenti climatici, di storia, di sociologia o di qualsiasi altro tema buttato dentro “il mondo al contrario”.

Questo va ricordato perché non è una persona “autorevole” rispetto a quello che afferma e il suo libro è solamente un opinione personale (in quanto tale condivisibile o meno) pubblicata in un libro. Ad esempio puntare tutto solamente sull’adattamento climatico o sulla mitigazione ai cambiamenti climatici vorrebbe dire prendere in considerazione solo una parte del problema, semplificando eccessivamente la sfida che stiamo vivendo tra un allerta e l’altra. Ognuno e ognuna di noi ha il diritto di avere un opinione ed è sacrosanto il fatto che per decidere dovremmo confrontarci e trovare un punto di incontro, il problema qui è che Vannacci (e molte persone come lui) riveste un ruolo di potere e di rappresentanza politica e la sua opinione non può farsi portatrice di un unica visione del mondo o di un futuro che deve essere collettivo, anche se mascherata da “democrazia” un ragionamento come quello di Vannacci rischia di trasformarsi in dittatura della maggioranza (se non in un vero e proprio fascismo).

In questa lettera nella crisi climatica purtroppo non riesco a restituirti tutti gli esempi e le accuse che Vannacci fa contro “Il mondo al contrario” ma tra le più importanti vi è quella che le minoranze, di cui a questo punto credo facciamo parte tutte e tutti noi di Lettere nella crisi climatica, perseguono derive ideologiche profondamente negazioniste del progresso e del benessere della società. Sostanzialmente per Vannacci noi vorremmo affamare le “classi sociali meno abbienti” solo perché “seguiamo una religione” o “un’ideologia”. Potremmo parlare molto di cosa è un’ideologia e di come funziona ma vorrei prima sentire la tua opinione, ora vorrei dire che nel suo “rinnegare l’ideologia” Vannacci in realtà ne afferma una basata sul pensiero che in uno spazio ipoteticamente neutrale dovremmo seguire i principi di maggioranza, di libertà di opinione senza limiti e mera legalità. Quando pensiamo alla società nella crisi climatica e al suo futuro dobbiamo però riflettere che in una società fittiziamente neutrale si avvantaggia solo chi è in una posizione di potere perché decide chi è la maggioranza, come si decide, cosa è più adatto alla narrazione dello spazio pubblico e ciò che è legale. Anche per questo il mero principio di legalità è controproduttivo, l’interpretazione del diritto è uno dei più importanti strumenti per tutelare le persone e, tavolta, per farvi ricomprendere casi che su cui il legislatore non è ancora intervenuto.

Quello che afferma Vannacci sembra innocuo ma rischia di essere una supercazzola per dire “il mondo è sempre andato cosi e questo è il migliore dei modi possibili”. Forse un po riduttivo nei confronti della ricchezza e varietà della storia umana, nel bene e nel male.

Lo stesso Vannacci poi ci tiene a dire che “non esistono soluzioni di destra o di sinistra” ma nel farlo sembra che abbia nel mirino proprio la sinistra, non solo quella partitica. Anche questa è un affermazione basata sulla presupposta neutralità della razionalità e può essere fuorviante. Potremmo discutere cosa vuole dire nel 2025 essere di uno schieramento o di un altro, però ogni volta che decidiamo cosa fare dovremmo domandarci “chi ne trae beneficio? chi rimane escluso? chi viene impattato negativamente da questa scelta e in che modo?”.

Oltre a leggere per stereotipi ciascuna delle categorie che ha elencato, evidenziando anche che non sa nulla di quello che viene detto e affermato in certi ambienti che critica, ecco li che esce fuori il Berlusconi che è dentro molti italiani: “Sono solo dei poveri comunisti!”.

Si tratta di un altro argomento interessante che andrebbe affrontato ma in nome di una tanto urlata tutela della libertà di parola, e di conseguenza di quello che viene detto anche da gruppi fascisti, alla fine si torna a un non ben celato “anticomunismo”. Quindi chi è che a paura delle idee che attacca Vannacci? Chi è che ha paura di ipotetiche persone che vogliono cambiare il modello economico vigente? Chi è che ha paura in un mondo, detto alla Vannacci, “comunizzato” in cui la società permette di essere tutti allo stesso livello? Chi ha paura della diversity, dell’inclusion o del woke? Chi è che ha paura del sovvertimento della società come la conosciamo oggi? Ma poi, tutto questo è davvero comunismo?

Lascio a te le risposte però ora vorrei parlarti brevemente di come tutte le affermazioni di Vannacci sostanzialmente si parlino con l’idea della società patriarcale.

Cos’è il Patriarcato ?

Il Patriarcato è un sistema sociale in cui vige il “diritto paterno”, la prima conseguenza di ciò è che nella società patriarcale il potere è detenuto dall’uomo o dagli uomini più anziani nella vita domestica, in quella pubblica o nella politica.

Se ti chiedi “perchè si chiama patriarcato?”, il termine deriva dal greco patriarkhēs, composto da pater e arkhō, che può essere tradotto con “comando” o “legge” del padre. Analogamente nella cultura latina, i romani affidavano al “Pater” una condizione sociale superiore e, potendo esercitare il proprio potere sui discendenti, assumeva un ruolo preponderante nel garantire la coesione, alla sopravvivenza e al sostentamento del gruppo. Spesso cadendo nel “dobbiamo fare così perché si è sempre fatto così”, nel bene e nel male, nella società patriarcale romana il Pater decideva e gli altri dovevano limitarsi nel contraddirlo.

Inevitabilmente il patriarcato è così una struttura di potere fondata su norme sociali e legale largamente condivise e fatte valere da degli uomini con la conseguenza che la società patriarcale non è altro che una società pensata dagli uomini per gli uomini così che la donna, così come le altre identità di genere o di altro tipo, viene valorizzata solamente nei limiti del ruolo sociale subalterno che viene riconosciuto dall’uomo. Se ci mettiamo poi che si tratta dell’uomo più anziano si aprirebbe anche un grosso capitolo sui conflitti generazionali.

Ma perché si parla di patriarcato ancora oggi?

Il modello su cui si basa la società patriarcale è cambiato nel tempo ma è ancora predominante. Ad esempio Italia il rapporto tra generazioni maschili, quindi tra padri e figli, è cambiato solo a partire dall’unità mentre per i rapporti di genere per avere un primo riconoscimento formale si è dovuto aspettare l’articolo 3 della costituzione in cui si afferma che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Ciò comunque non ha smantellato subito un ordinamento giuridico basato sull’asimmetria di genere, basta pensare che solo col tempo si sono eliminati il delitto d’onore o il matrimonio riparatore (entrambi in vigore fino al 1981) e si è iniziato a riconoscere il diritto all’aborto o il divorzio sono negli anni ‘70.

Sono solo piccoli esempi ma il problema non è soltanto normativo, è culturale!

Il patriarcato è infatti un modo con cui vengono lette e portate avanti le relazioni tra le persone e che può esprimersi in una divisione asimmetrica dei rapporti di potere, ad esempio all’interno del luogo di lavoro o della stessa famiglia, nelle strutture gerarchice o nella sottovalutazione delle competenze.

Nella società patriarcale ciò viene tradotto spesso in comportamenti che danno la colpa all’individuo per non aver seguito quanto prescritto dal patriarca come nel caso “se l’è cercata vestendosi così”, “se non pubblicava quelle foto non sarebbe mai successo nulla” o “se non si comportassero come degli esibizionisti non verrebbero picchiati”. In altre parole è come se non venisse giudicato l’accaduto ma il fatto che la vittima non si sia attenuta al regole del patriarca, regole che spesso vengono indicate come “buonsenso” o “senso comune”. Il risultato? Si deresponsabilizza il colpevole e si colpevolizza la vittima.

Il termine patriarcato, come inteso da Pavla Miller, può essere uno strumento per pensare, leggere o mettere a fuoco la dimensione dei rapporti di potere, da un punto di vista normativo e sociologico. Attraverso una lettura flessibile del termine patriarcato si potrebbe così mettere a fuoco specificità, complessità e contraddittorietà delle strutture della società nella crisi climatica, la quale è ancora prevalentemente una società patriarcale.

D’altronde ci dovremmo fare due domande sul chi e perché sta promuovendo un ritorno, o meglio un rafforzamento, del patriarcato sia come nostalgia dei tempi che furono ma anche come progetto politico.

Quindi, quali sono le caratteristiche principali del patriarcato?

Le principali caratteristiche del patriarcato, almeno per come si è radicato nella cultura “occidentale”, riguardano principalmente al come viene concepito il potere, come viene distribuito e quanto questa distribuzione di potere viene ritenuta “giusta e necessaria”. Tra le principali caratteristiche del patriarcato e della società patriarcale quindi troviamo:

Dominio maschile e in base all’età. Il patriarcato si fonda sull’autorità sociale, familiare e politica degli uomini più anziani, che esercitano potere decisionale privilegiato sia nella sfera pubblica sia in quella privata.

Ruoli di genere, di classe e di “razza” gerarchizzati. Nella società patriarcale i ruoli sono fortemente definiti e gerarchizzati, ciò avviene in particolar modo sulla base del genere, della classe sociale e dalla provenienza geografica (che qualche nostalgico chiama razza), ma potremmo individuare molti altri. Generalmente agli uomini, bianchi, ricchi ed etero viene attribuito un ruolo predominante e produttivo mentre gli agli altri viene assegnato un ruolo subalterno funzionale al mantenimento del potere della classe privilegiata. Ad esempio il patriarcato attribuisce alle donne un ruolo legato alla cura e alla sfera domestica.

Normalizzazione delle disuguaglianze. Nella società patriarcale si tende a legittimare storicamente e culturalmente l’esistenza di gerarchie diffondendo valori e norme che rafforzano e rendono “normale” l’esistenza di disuguaglianze.

Aspetti culturali e politici. Il patriarcato condiziona le strutture di potere politico, economico e giuridico della società, perpetuando i privilegi di chi è all’ipotetico vertice gerarchico e rafforzando le discriminazioni strutturali di chi riveste ruoli subalterni.

Mi sento di dire però che queste sono le principali caratteristiche di come il patriarcato si è sviluppato nelle società e culture “occidentali” che poi si sono andate a diffondere con il colonialismo e la globalizzazione. Tuttavia la centralità del potere maschile è stata sperimentata anche da altre culture.

Nelle società tradizionali africane il patriarcato si intreccia fortemente con le strutture familiari, religiose e anche politiche, attribuendo agli uomini la gestione della terra, del sapere e dell’autorità. Analogamente in molte società asiatiche, il patriarcato si è fuso con il confucianesimo e lo shintoismo dando anche vita a caste e sistemi familiari gerarchici. In America Latina invece la colonizzazione sembra aver rafforzato forme e pratiche patriarcali minoritarie già esistenti e ne ha introdotte di nuove.

Decostruire la società nella crisi climatica: perché il femminismo serve anche a noi?

La società nella crisi climatica è ancora profondamente una società patriarcale, per ogni forza di cambiamento c’è sempre una forza contraria di resistenza che viene attuata da tutti quei soggetti che hanno paura di perdere la propria posizione di potere.

Questo conflitto di potere però, in un epoca di post-verità, si sta giocando prevalentemente su un piano narrativo e lo storytelling la sta facendo da padrona. Lo stiamo vedendo con la morte di Charlie Kirk, in cui la destra internazionalista sta facendo di tutto per incolpare la sinistra e rinnegare che Tyler Robinson aveva idee molto simili a lui, oppure al confronto tra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi (presidente dell'associazione Amici d'Israele) durante la trasmissione “è sempre cartabianca”, dove Mizrahi ha chiesto “mi definisca cosa è un bambino” in reazione alle affermazioni di Iacchetti sul genocidio del popolo palestinese.

Cicerone usò l’espressione “O tempora, o mores!” per la prima volta nelle verrine, una serie di orazioni scritte contro Gaio Licinio Verre, che è traducibile con “o tempi, o usanze” perché sapeva benissimo l’effetto che avrebbe avuto nei suoi concittadini che assistevano alla crisi della Repubblica. Allora come oggi si tocca un rimpianto verso i tempi andati che nell’immaginario sono sempre abitati da istituzioni salde e uomini retti. Si ha un effetto evocativo retorico che è più o meno questo “In che tempi ci tocca vivere, quali comportamenti ci tocca vedere!”.

Purtroppo l’effetto nostalgia ha un effetto molto potente negli esseri umani fin da tempi remoti ed è quello su cui fanno leva molte retoriche di destra in nome dell’ordine, dei valori, della sicurezza o anche solo della supposta normalità. Al contrario tutto quello che non è previsto da chi detiene il potere va invece annientato e dimenticato, al massimo gestito a geometrie variabili secondo le convenienze.

Il patriarcato è una categoria mentale che influenza la vita di tutti i giorni e i femminismi, intese come insieme di pratiche più disparate, possono aiutarci a immaginare un futuro diverso. Abbiamo un disperato bisogno di decostruire la società patriarcale anche solo per tornare a parlarci e non massacrarci fomentati dalle polarizzazioni.

Ti racconto una cosa per spiegarmi meglio. Qualche giorno fa mi sono trovato davanti a una birra alla Montagnola, a Bologna, a parlare di quanto noi romani siamo territoriali e radicati nel nostro quartiere anche dopo anni di lontananza. Tutto diventa motivo di orgoglio e magari ci commuoviamo quando sentiamo un pezzo di rap romano come “Lode a Dio” o siamo pronti a dire che “la cosa più bella di Milano è il treno per Roma”, d’altronde siamo cresciuti fin dalle elementari col mito degli antichi romani.

Che vuol dire questo? Semplicemente che dovremmo essere più riflessivi sulle nostre identità perché quegli stessi motivi di orgoglio sono spesso motivi di conflitto. Perché se da una parte c’è un Vannacci che urla “l’italianità” manco dovesse assegnare i gettoni extra a Little Big Italy con Francesco Panella, dall’altra dovremmo domandarci cosa è realmente l’italianità dato che ci scanniamo ancora tra polentoni, terroni, etc. Leggere questi fatti con la lente del patriarcato ci permette di dire che l’Italianità è una finzione storica che ha una funzione di aggregare, ciò può essere fatto positivamente o negativamente perché ogni volta che tracciamo un confine stiamo lasciando fuori qualcuno o qualcosa che non è funzionale a quelle comunità. Quindi le minoranze fino a che stanno buone e rimangono subalterne a chi tiene il potere sono tollerate, appena rivendicano dei diritti sono invece soggetti da epurare o “rimettere al loro posto”.

Ma è davvero questa la società che vogliamo vivere nella crisi climatica? Davvero il patriarcato ha fatto anche cose “buono”? Siamo cosi anestetizzati che abbiamo perso la capacità di immaginare e sognare un mondo diverso a misura di tutte e tutti? Perché non ci domandiamo “e se… non ci fosse stato il patriarcato?

Insomma cosa aspetti? Iniziamo a parlarci ! Ti aspetto nella sezione commenti :)

Questa lettera è uno spazio per riflettere insieme sulla crisi climatica per andare oltre all’incomunicabilità con cui viviamo queste sfide. Quindi certamente ti leggo e ho cura di ogni tua interazione: scrivimi, commenta, condividi o lascia un cuoricino. Costruiamo insieme la community di Lettere nella crisi climatica.