I Futures Studies: l’arte di immaginare il futuro

Scopriamo insieme cosa sono i Futures Studies e la loro importanza nella crisi climatica

Per affrontare la crisi climatica dobbiamo guardare in avanti e per questo ho pensato di dedicare una delle lettere ai Futures Studies (in italiano Studi dei Futuri oppure Studi di Futuro). D’altronde si tratta di un qualcosa di profondamente radicato in noi, l’umanità fin dalle sue origini è stata attratta dal futuro e dalla sua predizione. Come il fascino del mistero e la curiosità ha portato l’umanità ad esplorare terre ignote, con le predizioni si voleva accendere una fiammella per diradare quel buio che nasconde ciò che avverrà. Questo atto magico ancestrale era per l’umanità un modo per appropriarsi del futuro, di progettarlo e influenzarlo (ma anche per farsi influenzare).

Tuttavia, nella cultura filosofica “occidentale” è successo qualcosa che ha cambiato profondamente la concezione che abbiamo del “tempo”. Dapprima veniva concepito come ciclico e l’universo era un continuo prodursi e disfarsi, il tempo e le sue fasi si riproducevano mutando secondo il divenire della natura. La cultura giudaico-cristiana ha poi rotto questa ciclicità e reso predominante una concezione del tempo capace solo di procede a senso unico, verso un destino già scritto e senza possibilità di ritorno. Sono arrivati infine gli stravolgimenti culturali del ‘900 che hanno progressivamente inserito la parola “presentismo” nel nostro vocabolario, la convinzione dell’uomo contemporaneo per cui esiste solo il presente e secondo cui il passato e (in particolare) il futuro sono sempre più irrilevanti.

La costante irrilevanza del futuro e la predilezione delle moderne democrazia a guardare nel breve termine rischia però di uccidere ogni aspirazione di progettualità e cambiamento. Per questo i Futures Studies cercano di rispondere alla necessità delle generazioni presenti, in un’epoca dominata dall’incertezza, di avere nuovi strumenti per agire in contesti complessi e prendere decisioni consapevoli che plasmano di giorno in giorno il futuro che verrà. Perché si, i Futures Studies non sono tecniche premonitorie ma ci aiutano a lavorare e immaginare “futuri possibili” per poi formulare un piano d’azione concreto per raggiungerli. Ma ne parleremo meglio tra poco.

Ti ricordi o hai mai visto la trilogia di “Ritorno al futuro” (Back to the Future)? Bene, Marty McFly e Doc Brown con l’iconica DeLorean DMC-12 nel primo film tornano indietro nel tempo ma scoprono che delle variazioni possono cambiare il futuro. Cosa significa questo? Ritorno al futuro gioca sul fatto che il futuro (o il tempo) non è predeterminato e che esistono diversi futuri che dipendono dalle scelte che facciamo. Nel giocare su questi concetti il film arriva anche ad immaginare come sarebbe stato il 2015 (trenta anni dopo l’uscita del primo film). Ti ho generato un pò di curiosità? Dai continua a leggere!

Cosa sono i Futures Studies (o studi di futuro)?

Per prima cosa ti posso dire che i Futures Studies sono la teoria, i metodi, gli strumenti e le tecniche applicabili per individuare i diversi tipi di futuro in modo da orientare l’azione verso quelli più desiderabili. Si tratta di un campo di indagine innovativo che combina elementi di sociologia, economia, politica, scienza e tecnologia con tecniche creative, immaginazione e facilitazione dei gruppi. Basandosi sulla concezione che il futuro è un “caleidoscopio di possibilità” che possiamo influenzare con le nostre azioni presenti, i Futures Studies ci stimolano a chiederci “Cosa accadrebbe se..” con lo scopo di avere un atteggiamento proattivo.

La World Futures Studies Federation (WFSF) ha fatto proprio l'uso del plurale, sostenendo l'espressione "Studi dei Futuri" e fra i tratti distintivi dei Futures Studies indica la presenza di un processo anticipatorio dagli orizzonti temporali medio-lunghi, che si proietta verso un arco di tempo compreso tra i cinque e i dieci anni (anche oltre) e che, anziché esplorare cambiamenti limitati a specifici ambiti e a determinate aree, possiede uno sguardo ampio che abbraccia tutte le componenti della società, della politica, dell'ambiente e dell'economia a diversi livelli (globale, regionale, locale, etc).

In altre parole, i Futures Studies ( o se preferisci gli Studi dei Futuri o Studi di Futuro) sono come una DeLorean DMC-12 che ci consente di esplorare i possibili futuri attraverso immaginazione, analisi critica e dialogo grazie a metodi e strumenti rigorosi e sistematici. L’unica vera magia che compiono i Futures Studies è quella di ispirarci per farci preparare meglio per le incertezze che il futuro riserva, di provocare un ripensamento delle nostre convinzioni e di spingere ad agire consapevolmente. Insomma, i Futures Studies ci permettono di accendere i display della nostra DeLorean e di orientarci mentre navighiamo verso il futuro senza però avere un vero percorso. D’altronde per Doc Brown la domanda giusta è "Quando diavolo sono?".

Al di là delle mie citazioni della Pop Culture, è importante riconoscere che accanto alla disciplina della futurologia si è sviluppata una categoria di professionisti chiamati “futuristi” che cercano di applicare i Futures Studies con lo scopo di affrontare diverse domande molto importanti per le nostre società. Ad esempio i Futures Studies potrebbero aiutarci a pensare come attuare l’adattamento ai cambiamenti climatici, quali sfide comporta l’intelligenza artificiale, quali nuove forme potrebbe assumere l’attuale modello democratico (già oggi si parla di democrazia deliberativa e partecipativa) oppure a come immaginare una “Anticipatory governance”.

Orientarsi in un modo complesso: il modello VUCA e il modello BANI

Come ti raccontavo i Futures Studies ci aiutano ad orientarci ma come sai il contesto globale in cui viviamo è sempre più interconnesso e complesso. Sfide come i cambiamenti climatici ci ricordano (o dovrebbero farlo) come le scelte che fa ogni Stato ha ripercussioni su tutti gli altri, soltanto che ognuno di questi subisce gli effetti in modo profondamente diseguale.

Ma non è solo una nostra follia, la complessità dello scenario globale è stata definita concettualmente in diversi modi e già negli anni ‘80 l’US Army College ha coniato l’acronimo VUCA (sta per Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) per descrivere il panorama post guerra fredda.

Secondo il modello VUCA la realtà che viviamo è quindi:

Volatile, soggetta a cambiamenti rapidi e imprevedibili che si manifestano con dinamiche finanziarie, socioeconomiche o politiche

Incerta, spesso non possiamo prevedere l’impatto di un evento (sappiamo che lo avrà ma non sappiamo il come, quando o in che modalità)

Complessa, le variabili che caratterizzano la realtà sono molto intrecciate tra loro e occorre capire la loro relazione

Ambigua, nella maggior parte dei casi mancano informazioni chiare e complete che ci permettono di interpretare eventi e situazioni

In tempi recenti, nel 2020, il futurista Jamais Cascio nel libro “Facing the Age of Chaos” ha evidenziato come il nostro mondo sia precipitato in un'era di totale caos. Basta pensare allo scenario politico globale (il caro Trump ti ricorda qualcosa?), ai continui disastri climatici, ai vezzi dei multimiliardari e a quello che abbiamo passato durante la Pandemia COVID. Su questi presupposti il modello BANI (anche qui un acronimo che sta per Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensibile), ci permette comprendere quello che sta accadendo oggi.

Secondo il modello BANI la realtà in cui viviamo è:

Fragile, può crollare da un momento all’altro senza preavviso per mancanza di resilienza generando effetti catastrofici

Ansioso, siamo in uno stato di perenne agitazione, cerchiamo sicurezza e ogni decisione appare potenzialmente disastrosa a causa della disinformazione (intesa sia come Misinformation, sia come Disinformation), delle notizie sensazionalistiche e del flusso costante di informazioni contraddittorie

Non lineare, la relazione tra causa ed effetto si perde e le conseguenze delle nostre azioni possono essere enormemente sproporzionate

Incomprensibile, quotidianamente ci troviamo di fronte a situazioni, decisioni o tecnologie di cui non riusciamo a capire perchè mancano le informazioni utili per valutare oppure quando ci sono queste informazioni sono sovrabbondanti, confuse e opache

I due modelli possono essere visti come complementari e ci aiutano a comprendere e ad analizzare la società nella crisi climatica. Sia il modello BANI, sia il modello VUCA ci dovrebbero far riflettere su come prendiamo le decisioni.

Le tre leggi dei futuri e i futuri potenziali o alternativi

Fatta questa doverosa premessa dobbiamo però domandarci “cosa è il futuro?”. Mi piacerebbe avere la tua risposta a questa domanda ma intanto ti dico che nei Futures Studies Roy Amara nel 1981 ha teorizzato le tre leggi dei futuri (poi aggiornate nel 2001 da Joseph Voros) e che ti riporto qui:

Il futuro non è predeterminato, come insegna Heisenberg i processi fisici sono intrinsecamente indeterminati

Il futuro non è prevedibile, anche se fosse predeterminato non riusciremo mai a raccogliere abbastanza informazioni per comprenderlo

Gli esiti futuri possono essere influenzati dalle nostre scelte nel presente, hai mai giocato a Life is Strange o sentito quella storia dei battiti di farfalla? Bene, in ogni caso non possiamo determinare quale futuro si realizzerà ma certamente possiamo influenzare la forma con le nostre scelte nel presente

Le tre leggi dei futuri ci invitano a riflettere sulla nostra responsabilità verso il futuro, dove vivremo o vivranno le generazioni future è plasmato dalle nostre azioni (o inazioni) di oggi e dalle scelte che facciamo.

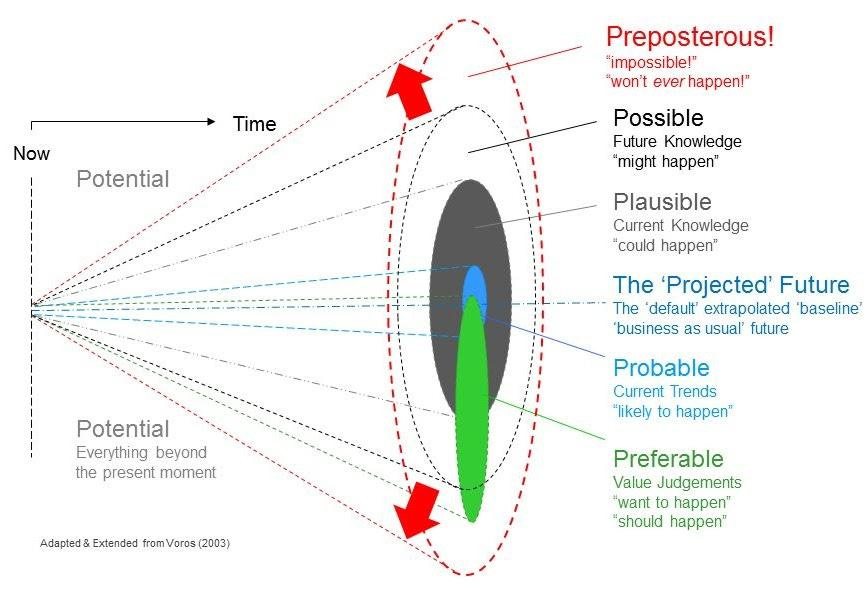

Il Cono dei Futuri: i diversi tipi di futuro tra potenzialità e alternative

Se ci confermiamo è siamo davanti a un “caleidoscopio”, possiamo anche dirci che i futuri sono un gioco di immaginazione. Su questa base per primo Norman Henchey nel 1978 coniò la parola “Atlante dei futuri” per definire i vari scenari possibili. Successivamente diversi futuristi come Trevor Hancock, Clement Bezold e Joseph Voros, arricchirono l’atlante dei futuri per mappare i diversi tipi di futuro che possono essere oggetto dei Futures Studies. Questo atlante viene rappresentato attraverso il Cono dei Futuri, la cui versione più recente è descritta nel Handbook of Anticipation di Roberto Poli, direttore del Master in Previsione Sociale presso l'Università di Trento e presidente dell'Associazione Futuristi Italiani.

Ecco i diversi futuri che possono essere immaginati e che possono essere collocati nel Cono dei Futuri:

Futuri possibili (possible futures), sono quei futuri dove l’immaginazione può tutto e non importa quanto improbabile o stravagante sia l’idea. Si tratta di scenari che sfidano le informazioni e i saperi conosciuti, che richiedono tecnologie ancora da inventare o che si basano su conoscenze che nemmeno esistono, basta poterlo immaginare. Qui entrano in gioco scenari che oggi appaiono inverosimili o improbabili, ma che potrebbero diventare realtà con il giusto mix di innovazione e coraggio.

Futuri plausibili (plausible futures), dove l’immaginazione incontra la realtà secondo le informazioni e i saperi a disposizione. Se un futuro non contraddice ciò che sappiamo oggi, allora è plausibile ma non significa che sia probabile. È ciò che potrebbe verificarsi basandosi su ciò che sappiamo oggi riguardo al mondo, alle dinamiche, ai processi, alle leggi della fisica o alle tecnologie esistenti.

Futuri probabili (probable Futures), dove la fantasia si scontra con la realtà. Si tratta di futuri che hanno buone possibilità di realizzarsi e che sembrano essere la naturale evoluzione delle tendenze attuali. È un futuro che sembra più concreto e tangibile, ma che può comunque sorprendere con improvvise discontinuità.

Futuri preferibili (preferable futures), sono quei futuri desiderabili che sono guidati dalla pura volontà di farli accadere. Si tratta di quegli scenari che non si basano solo sui dati ma anche sul desiderio di vedere quel futuro realizzato. Sono sia oggettivi, sia soggettivi, per questa natura sono futuri essenziali per definire gli obiettivi perchè speriamo di realizzarli. Accanto a questa tipologia esiste anche il suo opposto: i futuri non-preferibili, gli incubi che temiamo, come le conseguenze della crisi climatica

Futuro potenziale (Potential), rappresenta a tutto ciò che va oltre l'ovvio "qui e ora". Non è determinato ma aperto, dinamico e in continua evoluzione.

Futuro assurdo (Preposterous), rappresenta il futuro impossibile e ridicolo in cui utilizziamo l’immaginazione senza freni per abbracciare l’assurdo per trovare qualcosa di radicalmente diverso.

Futuro previsto (Projected), è una variante del futuro probabile, considerato come la continuazione del passato attraverso il presente. È il nostro punto di riferimento, il futuro che vediamo come naturale prosecuzione delle tendenze attuali.

Il Cono dei Futuri è una rappresentazione che invita a ribaltare le convenzioni e a osare immaginare l'impossibile. Joseph Voros ad esempio parla dello sbarco sulla Luna per spiegare i futuri preferibili. Nel 1961, Kennedy proclamò che l'uomo sarebbe andato sulla Luna, un'idea che all'epoca sembrava fantascienza pura. Eppure, quel futuro "preferibile" divenne prima "possibile", poi "plausibile", e infine realtà quando Armstrong mise piede sul nostro satellite nel 1969.

Ma aggiungo, andiamo più indietro. E se fossimo andati sulla Luna perché il senno di Orlando si era perso proprio lì dove si raccolgono tutte le cose che si perdono sulla terra? Insomma senza la capacità di immaginare e lavorare per raggiungere quel futuro immaginato molti progresso non sarebbero mai avvenuti.

Forecast, Foresight e Anticipazione

Per esplorare i futuri è importante conoscere il Forecasting e il Foresight, due termini che in italiano vengono tradotti con “previsione” e che costituiscono parte importante dei Futures Studies. Semplificando, con Forecasting si indicano le previsioni effettuate con tecniche di estrapolazione quantitativa, mentre per Foresight si indica una ricerca di conoscenza con metodi qualitativi. Accanto al Forecasting e al Foresight, abbiamo l’Anticipazione che permette di tradurre questi due modelli di previsione in decisione e azione.

Il Forecasting

Come ti dicevo, il Forecasting è il processo di prevedere il futuro basandosi su dati, tendenze e modelli esistenti. Per questo si caratterizza come una pratica radicata nella quantità e qualità delle informazioni disponibili che si basa sull’ipotesi che i pattern del passato continueranno a manifestarsi in maniera simile nel futuro. Il Forecasting impiega strumenti statistici, analisi di serie storiche, modelli econometrici ed altre metodologie quantitative per elaborare previsioni il più possibile accurate. Tuttavia il Forecasting ha dei limiti perché potrebbe creare un falso senso di sicurezza e porterebbe a trascurare imprevisti, cambiamenti improvvisi e discontinuità.

Il Foresight

Il Foresight ci permette di andare oltre l’orizzonte tracciato con il Forecasting, un spazio temporale dove risiede ciò che potrebbe essere. Il Foresight è una pratica che si distingue per la sua natura qualitativa, enfatizzando la comprensione delle forze emergenti e delle dinamiche che potrebbero plasmare il futuro nel campo delle possibilità, e non delle probabilità come il Forecasting. II Foresight è intrinsecamente multidimensionale e per questo abbraccia una varietà di possibili scenari. Una componente chiave del Foresight è lo sviluppo di scenari, ossia una narrazione strutturata dei vari futuri. Sono uno strumento per stimolare il pensiero strategico e per incoraggiare la discussione su come navigare incertezze e opportunità.

Il Foresight implica un processo di apprendimento immaginativo collettivo e coinvolge spesso la collaborazione tra diversi stakeholder per incoraggiare il contributo di molteplici prospettive, riconoscendo che il futuro è costruito dalle azioni di molti. La sfida più grande del Foresight è resistere alla tentazione di preferire i futuri più comodi o familiari.

Infine, il Foresight è una pratica continua che richiede il monitoraggio costante delle tendenze emergenti e dei segnali deboli, l'aggiornamento degli scenari e la riconsiderazione delle strategie alla luce di nuove informazioni.

L’Anticipazione

Quando parliamo di anticipazione ci riferiamo ai sistemi anticipanti, sistemi in grado di usare modelli del futuro per influenzare le azioni del presente. Lo schema è semplice: immaginiamo un futuro, cambiamo le nostre percezioni nel presente e ci lasciamo guidare da una visione per definire azioni di cambiamento. La Previsione Strategica e l'Anticipazione sono inseparabili perché ci permettono di modellare attivamente il futuro e di non fermarsi solo alla reazione agli eventi. L’Anticipazione ci aiuta a usare il futuro come uno strumento per prendere decisioni e agire.

Forze di cambiamento e segnali deboli

Nelle pratiche di Forecasting e Foresight andiamo sostanzialmente alla ricerca di forze di cambiamento e di segnali deboli che ci permettono di immaginare il futuro.

Si possono chiamare trend, forze trainanti o driver ma sostanzialmente quelle che definiamo come “forze di cambiamento” sono forze che rappresentano dinamiche (più o meno visibili) che spingono l’evoluzione della società, dell’economia e della politica e che possono originarsi da una varietà di fonti (es. cambiamenti tecnologici, demografici, geopolitici, culturali, etc.).

Comprendere e individuare le forze di cambiamento ci permette si di anticipare i cambiamenti, sia partecipare attivamente alla creazione di futuri desiderabili, ma è fondamentale comprendere rischi, opportunità, punti di forza e di debolezza di ognuna. Le forze di cambiamento si manifestano in tempi, settori e livelli di impatto diversi, per questo è possibile fare uno sotto-categorizzazione tra: 1. Megatrend; 2. Macrotrend; 3. Microtrend; 4. Segnali deboli.

I Megatrend e i cambiamenti profondi

I Megatrend sono cambiamenti che modellano il contesto a livello globale e per un lungo periodo di tempo, anche decenni. Si tratta di cambiamenti che, come quando lanci un sasso in uno stagno, generano onde che sono quasi impossibili da arrestare o deviare. I Megatrend trascendono i confini geografici e settoriali, influenzando una vasta gamma di aree, dalla politica all'economia, dalla tecnologia alla società.

I Macrotrend e le tendenze

I Macrotrend operano a un livello più ristretto rispetto ai Megatrend poiché influenzano specifici settori, mercati o regioni geografiche, anche se possono emergere come conseguenza diretta dei Megatrend. I Macrotrend hanno una durata più breve e si svolgono tra i 5 e i 10 anni. Esempi di macro-trend possono essere l'adozione accelerata delle energie rinnovabili o i cambiamenti nei comportamenti di consumo di un prodotto in specifici paesi.

I Microtrend e i fenomeni emergenti

I Microtrend sono invece fenomeni emergenti che iniziano a prendere forma su scale temporali più brevi e spesso in nicchie specifiche. Generalmente i Microtrend possono durare da pochi mesi a un paio di anni e, sebbene il loro impatto iniziale possa sembrare limitato, hanno il potenziale per crescere in significato o indicare l'inizio di una nuova tendenza. I Microtrend hanno solitamente una base di evidenza solida, è possibile analizzarli con dei dati (anche frammentati) o esempi circoscritti e concreti. Anche se ancora a un livello molto limitato, è possibile tracciare delle direzioni di evoluzione di questi Microtrend. Un esempio di Microtrend può essere un prodotto nuovo che guadagna rapidamente popolarità.

I Segnali deboli

I Segnali deboli sono “sintomi” preliminari di fenomeni che potenzialmente possono generare cambiamenti e diventare Microtrend, Macrotrend o Megatrend. I Segnali deboli sono spesso fenomeni frammentari, ambigui e facilmente ignorabili ma che hanno con sé i primi avvisi di nuove idee, comportamenti o tecnologie che potrebbero generare degli effetti. I segnali deboli ci portano a immaginare la loro possibile evoluzione, non ancora chiara e sicuramente non definita, per questo siamo noi che dobbiamo accettarli o meno attraverso l’applicazione dei Futures Studies.

Segnali deboli e Microtrend possono differenziarsi come segue:

I segnali deboli possono essere ritrovati in una varietà di fonti di nicchia, brevetti o paper di ricerca, spesso si nascondono nella massa di informazioni

I microtrend, differentemente dai segnali deboli, hanno già iniziato a manifestarsi più chiaramente in specifici gruppi o settori e ciò li rende più definiti e osservabili.

Il futuro come discontinuità tra cigni neri e wild card

Lo abbiamo detto, il tempo non è lineare e il futuro non è scontato. Per questo nella pratica di Forecasting e Foresight esistono delle discontinuità temporali, eventi o sviluppi che interrompono le tendenze esistenti o le aspettative del futuro (ciò che è prevedibile). Il concetto di discontinuità include qualsiasi rottura significativa nel normale corso degli eventi, che può derivare da cambiamenti tecnologici, disastri, cambiamenti politici radicali o innovazioni distruttive.

Quando si parla di discontinuità nel Forecasting e Foresight, in particolare ci si riferisce ai cigni neri e alle wild card.

I cigni neri

Il concetto di “cigno nero” è stato portato all’attenzione mondiale da Nassim Nicholas Taleb grazie al libro “Il cigno nero, come l'improbabile governa la nostra vita”. Il cigno nero è stato utilizzato per descrivere eventi improbabili, di grande rilevanza, che, una volta verificatisi, vengono razionalizzati a posteriori come prevedibili (ad esempio la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia COVID). Questi eventi hanno tre caratteristiche principali:

sono estremamente rari

hanno conseguenze significative

dopo che si verificano, tendiamo a trovare spiegazioni che li rendono meno casuali e più prevedibili di quanto siano

Nel tempo si è costruito un vero e proprio “bestiario dell’imprevedibile” in cui si utilizzano diversi tipi di animale per descrivere l’imprevedibilità e la grandezza dell’impatto.

Le wild card

A differenza del cigni neri, le wild card sono eventi improbabili che, se si verificassero, avrebbero un impatto profondo sulla realtà come la conosciamo. Le wild card possono essere prevedibili però la loro bassa probabilità di avverarsi spesso fa sì che vengano ignorate nella pianificazione strategica. Un esempio di wild card potrebbe essere la scoperta improvvisa di una fonte d'energia pulita e quasi illimitata, che potrebbe rivoluzionare interi settori economici.

Le caratteristiche tipiche di una wild card sono:

è un evento improvviso che si verifica in un momento preciso (non è una forza di cambiamento)

solo l’evento in sé è irreversibile, una volta che si manifesta non può essere cancellato.

gli effetti che produce sono reversibili nel tempo (sempre se l’impatto non sia troppo distruttivo)

ha una bassa probabilità di verificarsi ma ha un alto impatto una volta che accade

può avere natura sia (relativamente) negativa sia (relativamente) positiva e generare impatti di natura diversa

può essere immaginata e quindi anticipata

Nella pratica di Forecasting e Foresight, le wild card non vengono integrate negli scenari esplorati e costruiti collettivamente perché il loro fine non è la previsione. Piuttosto le wild card possono servire come palestra di immaginazione per migliorare la resilienza, il suo valore è proprio immaginare impatti che possano aiutare la nostra mente ad affrontare con flessibilità condizioni inaspettate.

Il Transformative Forecast & Foresight

L’approccio del Tansformative Forecast & Foresight indica la vera forza è quella di unire la teoria con azioni pratiche per testare, sperimentare e adattare le teorie al mondo reale. Il Transformative Forecast & Foresight è un processo strutturato che può articolarsi in questo fasi:

Costruire una base solida di conoscenza, dove si identificano le tendenze, i driver e le incertezze sugli scenari futuri. In questa fase viene fatta un’analisi di background e si costruiscono degli scenari futuri

Pianificazione strategica, qui gli scenari futuri diventano strumenti concreti di azione attraverso lo sviluppo di strategie concrete e pratiche che possono essere messe in atto

Partecipazione e co-creazione, il coinvolgimento di portatori e portatrici di interesse è fondamentale per attuare un approccio trasformativo perché aiuta a creare una coalizione verso i futuri più desiderabili. Alla base di questa fase vi è la consapevolezza che viviamo in un contesto interdipendente e imprevedibili in cui è necessario collaborare con altri attori di tutto il sistema per poterlo comprendere e modificare. Aumentare l’inclusione e la diversità nel processo collaborativo significa arricchirlo con prospettive diverse, rendere le strategie più vicine ai bisogni e le necessità delle parti del sistema, far si che le parti del sistema si sentono realmente parte (senso di appartenenza) e che quindi questa strategia condivisa sia più attuabile

Attuazione di azioni concrete, semplicemente ogni strategia deve essere pensata per avere un impatto reale e volto a modellare il futuro

Come prendiamo le decisioni?

Tutto questo ci porta a prendere un altro punto di vista e a riflettere al modo in cui prendiamo le decisioni. Siamo portate e portati a pensare che le nostre decisioni siano frutto di ragionamenti razionali, ponderati e logici ma le cose non stanno così. Secondo Daniel Kahneman il nostro cervello alterna due modalità di pensiero: una veloce, intuitiva e automatica e una lenta, analitica e che valuta i pro e i contro.

La maggior parte delle nostre scelte quotidiane – dal fare la spesa al votare – si affida al primo sistema e il nostro cervello utilizza delle scorciatoie mentali per essere efficiente e utilizzare meno energie possibili. A influenzarci quindi non sono solo i dati, ma anche le emozioni, le abitudini, le norme sociali e una lunga serie di bias cognitivi.

Spesso tendiamo a cercare solo le informazioni che confermano ciò in cui crediamo (bias di conferma), o a decidere sulla base di ciò che ci viene in mente più facilmente (euristica della disponibilità). Le emozioni, lungi dall’essere d’intralcio, ci guidano nel riconoscere ciò che per noi conta davvero però possono anche distorcere il giudizio, specie quando la paura o l’ansia prendono il sopravvento.

La nostra mente non è progettata per essere perfettamente razionale ed è un punto cruciale anche per chi progetta politiche, campagne, prodotti o attua processi di partecipazione: capire come funzionano davvero le decisioni umane è il primo passo per renderle più eque, consapevoli e inclusive.

Diversi modi di pensare del Future Thinking

Come possiamo prendere quindi decisioni in un mondo sempre più complesso, con dinamiche imprevedibili e aspettative crescenti? Per farlo esistono diversi tipi di “Thinking”, un termine che è diventato quasi un brand per indicare “approcci innovativi”. L’epoca in cui viviamo è piuttosto assurda ma questi “Thinking” potremmo vederli come “diversi modi di pensare”, o come piace tanto a Milano (e lo dico perchè ormai ci vivo da un pò di anni) “diversi tipi di mindset”.

Cambiare modi di pensare però non è un aspetto da sottovalutare, anzi ci aiuta a cambiare continuamente prospettiva per comprendere, elaborare strategie, immaginare e navigare nella complessità. Per semplificare, mi riferisco a un pensare (thinking) “orientato” alla parola che gli siede accanto, nel nostro caso al futures, al system, al creative e al design.

Il Futures Thinking

Il Futures Thinking è un pensiero orientato al futuro, cioè un processo cognitivo e un’attitudine mentale aperta, esplorativa, creativa e scettica per esplorare scenari possibili e delineare un quadro generale dei potenziali futuri, rischi e opportunità. La creatività e l’immaginazione sono poi fondamentali per considerare scenari e possibilità che si discostano, anche significativamente, dal presente e dalle aspettative correnti.

Per esempio, tu conosci il Bias dell’Illusione della fine della storia? Si tratta di un bias cognitivo che richiama il libro di Francis Fukuyama “La fine della storia e l'ultimo uomo” del 1992 e sostanzialmente consiste in un bias per cui, a prescindere dall’età, le persone si rendono conto di quanto sono cambiate fino ad oggi ma tendono però a sottovalutare quanto cambieranno e cambierà il futuro. Sostanzialmente pensiamo di essere la versione migliore di noi stessi e che il futuro ha ben poche sorprese per noi, insomma pensiamo che la storia (con il suo progredire lineare) sia finita. Capirai forse perché il Futures thinking necessità di una buona dose di immaginazione e creatività.

Il System & Anticipatory Thinking

Accanto al Futures Thinking, ma per me possiamo considerarlo anche come sua parte, troviamo il System Thinking (conosciuto in italiano come pensiero sistemico). Il System Thinking è un approccio che considera i vari elementi come parte di un sistema, ossia interconnessi e interdipendenti tra loro. Di conseguenza per il System Thinking ogni cambiamento in uno degli elementi può avere un impatto su tutti gli altri elementi e sul sistema nel suo complesso. Questo tipo di pensiero è orientato ad avere una percezione olistica e sistemica di ciò che si analizza e per questo il System Thinking si basa sulla comprensione della struttura e del comportamento del sistema, non solo sui singoli eventi o componenti. Nella pratica un approccio sistemico ci aiuta a comprendere il sistema complesso in cui viviamo (o operiamo) e a cercare le interconnessioni, ampliando la nostra prospettiva per informare ciò che stiamo facendo.

Aumentando l’enfasi sulla necessità di lungimiranza, possiamo parlare di Anticipatory Thinking, un'abilità cognitiva fondamentale per navigare in sistemi complessi e ambigui in cui le persone devono analizzare gli stati del sistema, anticipare i risultati e prevedere gli eventi futuri. L’Anticipatory Thinking si distingue per la sua enfasi sulla sulla preparazione e sull'adattamento proattivo a quei cambiamenti nei singoli elementi che possono avere effetti sulle interconnessioni e quindi sul sistema nel suo complesso. L’Anticipatory Thinking è un'attitudine mentale che permette di comprendere una vasta gamma di futuri possibile e può essere riassunto in tre assunti:

visione olistica, integra molteplici prospettive e discipline

flessibilità e adattabilità, usa gli approcci metodologici in modo dinamico e ibrido

proattivo, agisce in modo anticipato piuttosto che in reazione agli eventi

La combinazione tra System & Anticipatory Thinking ci permette di effettuare un’esplorazione sistemica vitale per il Forcasting e Foresight perché permette di anticipare non solo gli eventi, ma le traiettorie di sistema che possono portare a tali eventi.

Il Creative Thinking

L’ho ripetuto tante volte, i Futures Studies richiedono una buona dose di immaginazione e creatività. Per questo penso sia fondamentale avere anche un pensiero creativo (che anche qui possiamo chiamare Creative Thinking). Il Creative Thinking consiste nello sviluppare soluzioni innovative ai problemi generando sia un certo numero di idee ma anche una grande varietà e gamma delle stesse idee. Chi utilizza il Creative Thinking esamina le idee, o il singolo elemento, da più prospettive e con diverse metodologie. La creatività e l’immaginazione sono infatti dei processi che possono aiutare a proiettarci verso futuri possibili visualizzando e sperimentando mentalmente e fisicamente gli scenari futuri, in particolare quelli che la logica e l’analisi non possono cogliere pienamente.

Il Creative Thinking si basa sulla capacità umana di astrazione e visione consentendo di vivere e interagire con scenari futuri prima che essi si concretizzino. Per stimolare il Creative Thinking possiamo usare tecniche di visualizzazione, di sperimentazione mentale e narrazione. Forse già lo sai, personalmente credo che lo storytelling abbia il potere di raccontare e cambiare il mondo, ma anche di riflettere su di esso. Anche artisti come Arnaldo Pomodoro, ad esempio con il suo storytelling del labirinto, ci insegnano a pensare come il futuro non sia mai predeterminato. Quando parliamo di Futures Studies attraverso lo storytelling possiamo raccontare il domani e sperimentare mentalmente gli scenari, che così diventano terreni di prova per strategie, decisioni e politiche. Lo storytelling ci aiuta ad esplorare le cause e gli effetti delle tendenze emergenti, i valori e le aspettative della società, e le possibili risposte umane ai cambiamenti futuri. Anzi i Futures Studies possono anche essere usati per creare opere d’arte.

Il Creative Thinking assume ancora più potere se inserito in un ciclo collettivo e continuo di feedback e riflessione. Ogni esplorazione genera nuove domande, idee e conoscenze, stimolando ulteriori esplorazioni. Parallelamente l’elaborazione collettiva permette di condividere prospettive diverse (che arricchiscono l’immaginazione degli scenari), creare scenari condivisi e promuovere la collaborazione per raggiungere quelli desiderabili.

Il Design Thinking

Il Futures Studies è orientato all’azione e per questo diventa importante il Design Thinking, un pensiero orientato alla progettazione o prototipazione di soluzioni per prepararsi ai futuri possibili o raggiungere quelli desiderabili.

Non esiste una definizione univoca di Design Thinking ma Tim Brown, presidente e CEO di IDEO (design company fondata nel 1978 da David Kelley), lo definisce come un approccio umano-centrico all'innovazione che attinge dagli strumenti del designer, integrando i bisogni delle persone, le possibilità della tecnologia e i requisiti per il successo.

Nel Design Thinking solitamente si distinguono cinque fasi, non lineari, ispirati dai principi dello human-centered design. Le fasi sono:

Empatizzare, comprendere le esigenze, i desideri e le sfide degli utenti finali attraverso l'osservazione e l'interazione diretta

Definire, sintetizzare le informazioni raccolte per definire il problema principale che si vuole risolvere

Ideare, generare una vasta gamma di idee e soluzioni potenziali attraverso sessioni di brainstorming e altri approcci di Creative Thinking

Prototipare, costruire prototipi delle soluzioni ideate, che possono essere semplici modelli o versioni rudimentali del prodotto finale per raccogliere idee e feedback

Testare, sperimentare e testare i prototipi con gli utenti finali

Facilitazione, metodi e strumenti per i Futures Studies

Lo vediamo a breve: esistono diversi metodi, strumenti e pratiche utili per applicare i Futures Studies e che possono aiutarti a generare possibili futuri. Prima di tutto è però fondamentale ricordare come ormai la facilitazione è fondamentale per l’applicazione dei Futures Studies in quanto metodo per portare le persone a collaborare e ad ascoltarsi realmente. La facilitazione è il presupposto che permette di abilitare la collaborazione perché ci permette di avvicinarci a un futuro diverso dal presente, basato invece sulla competitività. Plasmare il futuro significa che la facilitazione stessa è progettata per affinare e riprogettare il modo in cui le persone pensano, collaborano e agiscono.

La facilitazione permette di focalizzare le persone sull’argomento in discussione, valutare i diversi punti di vista (e anche i pro e contro), allineare le esplorazione di futuri alternativi e far sì che siano condivisi. La facilitazione è poi l'arte di porre le domande giuste al momento giusto, di stimolare la riflessione profonda e di aiutare le persone a vedere le connessioni invisibili tra idee disparate. Chi facilita, vede il quadro generale quando le persone sono perse nei dettagli. Infine la facilitazione cerca di stimolare il pensiero critico per evitare le conversazioni diventino banali stimolando molte domande, chiedendo conferme sull’obiettivo da raggiungere e invitando le persone a cambiare punti di vista.

Oltre alla facilitazione però serve una cassetta degli attrezzi per la pratica degli esercizi di futuro. Si tratta di una cassetta che si arricchisce di giorno in giorno e che ti elenco qui di seguito:

Environmental Scanning (scansione ambientale) e Horizon Scanning (scansione dell’orizzonte)

L’Emerging Technologies Scanning (ETS)

Agent Modelling

Causal Layerd Analysis

Chaos and Non Linear Systems

Cross Impact Analysis

Decision Modeling

Delphi Techniques

Econometrics and Statistical Modeling

Field Anomaly Relaxation

Futures Polygon

Futures Wheel

Genius Forecasting, Vision and Intuition

Interactive Scenarios

Morphological Analysis

Multiple Perspective

Participatory Methods

Prediction Markets

Relevance Trees

Robust Decisionmaking

Scenarios

Science and Technology Roadmapping

Simulation-gaming

State of the Future Index

Structural Analysis

Substitution Analysis

Systems Modeling

Technological Sequence Analysis

Text Mining

Trends Impact Analysis

Visioning

Wild Cards

Futures Studies in sei fasi

Se hai voglia di applicare gli esercizi di futuro (o in generale i Futures Studies) ma non sai da dove iniziare, Andy Hines propone un processo in sei fasi per attuare esercizi di futuro da adattare a seconda delle tue necessità:

Definizione delle cornici di riferimento (Framing), riguarda l'impostazione delle fondamenta del lavoro sul futuro. Qui si stabiliscono gli obiettivi, si definisce l'ambito del progetto e si chiariscono le domande chiave che guideranno l'indagine. È un momento per comprendere il contesto e le premesse che influenzeranno l'esplorazione del futuro.

Scansione e analisi (Scanning), dove si definiscono ed eseguono le attività ed i processi come l’Environmental Scanning e l’Horizon Scanning

Previsione quantitativa (Forecasting), attraverso il forecasting si analizza e interpretano i dati raccolti l’Enviromental Scanning per sviluppare previsioni iniziali di futuri probabili e plausibili. Le informazioni che emergono dall'Environmental Scanning, basandosi su segnali deboli, si prestano meno al Forecasting e richiedono un tipo di esplorazione differenze, più orientata al Visioning.

Esplorazione qualitativa (Visioning), questa fase si occupa dell'esplorazione di futuri possibili e creazione di scenari, fino alla definizione del futuro preferibile.

Pianificazione strategica (Strategizing), quando si sviluppano strategie e piani per raggiungere il futuro desiderato, identificando obiettivi, sforzi richiesti, tappe e risorse necessarie. Il Planning si basa sulla comprensione che mentre il futuro non può essere controllato, si possono influenzare gli esiti attraverso azioni mirate.

Azioni strategiche (Acting), si tratta della fase di attuazione e in cui è fondamentale essere pronti a ricalibrare le azioni in risposta a nuove informazioni o cambiamenti imprevisti

Origini e classici dei Futures Studies per la Futures Literacy

Dopo questa carrellata molto pratica di cosa sono i Futures Studies, può essere utile fare un passo indietro per scoprire le origini o i classici della discplina che possono essere utili per la tua personale “Futures literacy”. Insomma è un invito per approfondire i Futures Studies!

Per “literacy” (che in italiano traduciamo con “alfabetizzazione”) si intende l’insieme di competenze che utilizzano le capacità di identificare, comprendere, interpretare, creare, comunicare e computare utilizzando materiale scritto derivante da vari contesti. La literacy identifica un apprendimento continuo negli individui quando tendono ai loro traguardi, allo sviluppo della loro conoscenza e delle loro potenzialità e alla piena partecipazione alla vita delle comunità e delle società.

Per questo quando parliamo Futures Literacy si intende una conoscenza e l'apprendimento continuo volto a migliorare le capacità di comprendere, analizzare e utilizzare il futuro per prendere decisioni e agire nel presente. La Futures Literacy è una capacità fondamentale che permette alle persone di costruire un futuro più equo e sostenibile. Per questo è utile ripercorrere alcune tappe fondamentali dei Futures Studies.

Le origini dei Futures Studies e l’esempio degli Irochesi

Le radici dei Futures Studies possono essere rintracciate in varie culture e epoche storiche, anche attraverso pratiche divinatorie, filosofie e letterature che hanno preso in considerazione il futuro delle società o riflettuto su come dovrebbero essere.

A tal proposito è interessante notare come Tatsuyoshi Saijo abbia fondato la metodologia del Future Design (metodologia partecipativa di progettazione sociale e di policy che mira a incorporare le preferenze, i bisogni e il benessere delle generazioni future nelle decisioni presenti) ispirandosi alle pratiche della Confederazione Irochese.

La costituzione della confederazione Irochese (conosciuta come “Great Binding Law”) in un passaggio afferma che “ogni decisione deve considerare l’impatto sulle prossime sette generazioni”. Non sembra certa la data di nascita della legge, qualcuno ritiene che si possa far risalire anche al 1100, ma già nel 1600 regolava i rapporti delle grandi tribù.

Dovremmo spogliarci del nostro eurocentrismo perché l’esempio degli Irochesi ci ricorda come già altre culture avevano un metodo per decidere tenendo in conto gli impatti sui propri discendenti (7 generazioni sono circa 150-200 anni). Il metodo irochese aveva uno sguardo al futuro ed era ispirato dai principi guida della cura, dell’equilibrio con la natura e dal dovere verso le generazioni future.

Si tratta di una pratica culturale che cerca di includere gli interessi delle generazioni future nelle decisioni collettive già prima che si iniziasse a parlare di Future Studies che, per come li conosciamo oggi, possiamo ricondurre l’inizio della loro pratica nel corso del ventesimo secolo.

Herbert George Wells, il precursore dei Futures Studies

Agli inizi del ‘900 Walter Warren Wagar, storico e studioso di Futures Studies, indicò lo scrittore inglese Herbert George Wells quale fondatore della disciplina dei Futures Studies. Walter Warren Wagar era uno specialista di futuri di società alternative ed esperto dell'opera di Herbert George Wells. Dopo la sua laurea alla Yale, Walter Warren Wagar è stato professore di storia alla Binghamton University per 31 anni dove insegnava nei corsi sulla storia del futuro e sulla Terza Guerra Mondiale.

Per lui Herbert George Wells nel libro “Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon Human Life and Thought: An Experiment in Prophecy”, pubblicato nel 1901, fece qualcosa di innovativo anticipando come sarebbe stato il mondo nel 2000 e immaginando cambiamenti sociopolitici, economici, tecnologici e scientifici. Addirittura, in The World Set Free, opera del 1914, arrivò a segnalare l'invenzione della bomba atomica e una ventina di anni dopo a sostenere l'istituzione di una scienza del futuro. L’opera più importante di Herbert George Wells per i Futures Studies è The Discovery of the Future ("La scoperta del futuro"), del 1902, un libro che sembra un manifesto dei Futures Studies, qui scrisse: "La nostra esistenza dipende dall'anticipazione di ciò che verrà, dalla nostra preparazione e dalle nostre risposte".

Il progetto RAND e il Think Tank

Tra il 1920 e il 1950 si sono susseguite diverse correnti che hanno contribuito ai Futures Studies, ma è tra il 1950 e il 1970 che la disciplina inizia ad attingere a piene mani dalle scienze sociali (sociologia, economia, scienze politiche, economia politica, geopolitica, ecc.), dalle scienze umane (psicologia, scienze dell'educazione e della formazione, ecc.), nonché ad alcuni principi tipici delle scienze naturali (come la ricerca empirica dell'osservazione e della sperimentazione).

Alla fine della seconda guerra mondiale la Douglas Aircraft Company ideò il progetto RAND per elaborare proiezioni future nell’ambito della guerra fredda grazie a modelli matematici basati sulla teoria dei giochi. L’idea del progetto nasce nel 1944 su impulso del Generale Arnold che ordinò la stesura di un rapporto per la United States Air Force sulle capacità tecnologiche future che avrebbero potuto essere utilizzate dall'esercito americano. Nel maggio 1946, il Progetto RAND pubblicò il suo primo rapporto, Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship. In esso si discuteva del potenziale design, delle prestazioni e dell'uso dei satelliti artificiali.

Il progetto RAND successivamente trasformato in un Think Tank, divenne infatti la RAND corporation che ancora oggi sviluppa analisi e ricerche in diversi settori come l’industria sanitaria, il settore aerospaziale e l’educazione.

Il caso dell’impresa petrolifera Shell e lo Scenario Planning

Negli anni ‘70 nascono i cosiddetti “scenari strategici” e il metodo dello Scenario Planning, ancora utilizzato nella pratica dei Futures Studies. In generale, lo Scenario Planning coinvolge la creazione di diverse narrazioni possibili del futuro e in ogni scenario si esplora una combinazione diversa di variabili critiche per prepararsi a diverse eventualità.

La Royal Dutch Shell, multinazionale britannica operante nel settore petrolifero, nell'energia e nella petrolchimica, fu una delle prime imprese private a utilizzare metodi che, successivamente, sono stati inseriti nella cassetta degli attrezzi dei Futures Studies. La Shell utilizzò infatti lo Scenario Planning allo scopo di comprendere meglio e vedere in anticipo il futuro nel mercato dell’Oil&Gas.

Così come altre multinazionali, la Shell già utilizzava metodologie di Forecasting (ossia quelle basate sui dati per la pianificazione quantitativa) ma fu la prima ad accorgersi dei limiti delle proiezioni, tra cui l’orizzonte limitato a 5/6 anni. Per questo la Shell decise di dare vita a un programma di studi a lungo termine dove iniziò a sperimentare nuovi metodi per fare previsioni strategiche a lungo termine per ricercare futuri possibili e costruire scenari alternativi.

La Shell identificò le forze di cambiamento e determinò delle variabili chiave e delle incertezze critiche attraverso una matrice 2x2, proseguendo poi con lo sviluppo dello storytelling degli scenari attraverso un approccio interattivo che ha visto il coinvolgimento di diversi stakeholder ed esperti. Il coinvolgimento di questi ultimi è stato poi fondamentale per analizzare e valutare l’implicazione di ciascun scenario valutando opportunità e minacce con lo scopo di formulare strategie di adattamento per ciascuno degli scenari.

La Shell utilizzò questo approccio, proprio dei Futures Studies, a partire dal 1965 e fu così che riuscì a sviluppare strategie alternative che le consentirono di sopravvivere alla crisi energetica del 1973, conseguenza diretta della Guerra del Kippur, ma anche di crescere rispetto ai competitor. Con lo Scenario Planning, la Shell cambiò il suo approccio alla Previsione Strategica abbandonando i metodi che si basavano sui gradi di probabilità per abbracciare quelli più focalizzati sul concetto di plausibilità, ossia sull’esplorazione di tutti gli scenari plausibili con un approccio orientato al "cosa accadrebbe se...".

La madre dei Futures Studies Eleonora Barbieri Masini

Eleonora Barbieri Masini viene riconosciuta come "la madre dei Futures Studies" per aver contribuito nella strutturazione della disciplina e alla chiarificazione delle basi teoriche e delle applicazioni pratiche. Nel 1973 è stata tra le fondatrici della World Futures Studies Federation, che guidò come Presidente dal 1980 al 1990.

Eleonora Barbieri Masini nel libro “Why Futures Studies?” del 1993 offre una sintesi esaustiva, chiara e accessibile, dei metodi, degli approcci e delle applicazioni. Lei stessa fece una prima distinzione nell’ambito dei Futures Studies sulla base di due categorie principali:

previsione esplorativa, orientata alle opportunità per identificare e comprendere le possibili evoluzioni future non necessariamente con un obiettivo specifico

previsione normativa, orientata agli obiettivi con lo scopo di delineare i percorsi necessari per raggiungere un futuro desiderato

Oltre a questa distinzione è possibile contraddistinguere i metodi tra:

metodi oggettivi (o metodi quantitativi), che si basano su dati concreti o su informazioni oggettive

metodi soggettivi (o metodi qualitativi), che si basano su conoscenza, esperienza, talento e intuizione delle persone che partecipano ad un "esercizio di futuro"

Questa classificazione è utile per identificare le diverse metodologie attuabili ma, oltre alle distinzioni teoriche, è importante ricordare che esistono numerosi punti di contatto e confini sfumati tra i diversi metodi. Anzi vi può essere sempre un’intersezione ogni volta che i postulati teorici si sovrappongono. In ogni caso, la costruzione di scenari ha natura sia qualitativa sia quantitativa ed usa metodi tanto esplorativi quanto normativi.

I Futures Studies possono aiutare a tutelare i diritti delle generazioni future?

Quando si parla di rapporto tra le generazioni in ottica di giustizia è possibile affermare che ci sia una reciprocità asimmetrica: io nel presente ricevo qualcosa da chi mi ha preceduto che, idealmente, posso restituire a chi verrà dopo. Come una sorta di staffetta dove le condizioni del “testimone” dipendono da chi me lo ha passato. Il problema è che qui il “testimone” di cui parliamo è il nostro pianeta e le società in cui viviamo.

Attraverso la reciprocità asimmetrica dobbiamo riflettere sul fatto che è un “flusso di trasmissione” caratterizzato dalla nostra responsabilità di cura verso chi viene dopo. Non è un rapporto bilaterale, non potremmo mai ricevere qualcosa in cambio da chi viene dopo di noi. Sostanzialmente agiamo verso possibili persone che dipendono da noi, che non conosciamo e che non possono ricambiare.

Per questo la giustizia intergenerazionale non si basa su un mutuo vantaggio, semplicemente consiste nel riconoscere la posizione di potere delle attuali generazioni nei confronti di quelle future e nell’usare questo potere responsabilmente per farsi carico della cura dei loro interessi. In questo senso i Futures Studies potrebbero essere un metodo adeguato affinché come società e persone iniziamo a tenere in conto l’impatto delle nostre azioni sul futuro e su chi verrà.

Qualche libro per iniziare con i Futures Studies

Se questa lettera nella crisi climatica ti ha acceso la fiammella della curiosità sui Future Studies ecco qualche libro che puoi usare per iniziare:

Nicoletta Boldrini, Abbecedario del Futuro: Alfabetizzazione teorica e pratica di Futures Studies e Futures Thinking

Eleonora Barbieri Masini, Perché studiare il futuro?: Il testo fondamentale della madre dei Futures Studies

Roberto Poli, Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l’incertezza

Roberto Paura, Occupare il futuro: Prevedere, anticipare e trasformare il mondo di domani

E tu, cosa ne pensi? C’è qualche aspetto che vorresti approfondire sui Futures Studies? Segnalamelo e potrebbe essere il focus di una lettera!

Questa lettera è uno spazio per riflettere insieme sulla crisi climatica per andare oltre all’incomunicabilità con cui viviamo queste sfide. Quindi certamente ti leggo e ho cura di ogni tua interazione: scrivimi, commenta, condividi o lascia un cuoricino. Costruiamo insieme la community di Lettere nella crisi climatica👇

Grazie mille per la panoramica sui Future Studies, l'argomento mi ha affascinato parecchio!

Più che altro è interessante secondo me il fatto che ci sia una materia che studi il futuro in maniera simile alla concezione di un romanzo fantascientifico (poi è ovvio: sono due scopi diversi, eppure penso che tutto quello che hai scritto sia una buona base di partenza per uno schemino per scrivere un determinato tipo di storie)